Was ist Sozialraumorientierung?

Herr Sebald ist nervös. Der Grill ist aufgebaut. Bier und Brötchen sind bestellt. Gestern haben seine Bekannten abgesagt. Die Jubiläumsfeier droht ein Flop zu werden. Michael Heer, Mitarbeiter der Einrichtung, leidet mit Herrn Sebald. Er würde am liebsten Beschäftigte der benachbarten Arbeitsgruppen als Ersatzgäste anwerben. Stattdessen bestärkt er Herrn Sebald als Erstes darin, sich den Tag nicht vermiesen zu lassen. Der junge Mann ist gesellig, aufgeschlossen und will feiern. Michael Heer kommt eine Idee: Kurzerhand lädt er die Leute aus der Nachbarschaft ein, die er noch nicht kennt. Das Fest wird gut. Dass der Rentner aus dem Nachbarhaus kommt und noch dazu mit Sohn und Tochter, hätte keiner gedacht. Insgesamt kreuzen sechs Nachbar_innen auf, die zusammen mit den Kolleg_innen von Herrn Sebald aus dem Arbeits- und Bildungsort und einer guten Freundin dafür sorgen, dass von Kuchen, Steaks und Würstchen nichts übrig bleibt.

Es entwickeln sich muntere Gespräche und man erfährt so einiges von früher: welche Menschen hier in der Gegend gelebt und gearbeitet haben, was sich verändert hat, wie das Haus ausgesehen hat. Die Nachbar_innen erfahren mehr über die Aktivitäten der Einrichtung. Herr Daubert erzählt Anekdoten aus seiner Zeit im Stahlbau. Oma Schmidt lebt ganz alleine und der Nachbar mit dem Hund arbeitet am Bahnhof. Die junge Frau von schräg gegenüber hat ein Auge auf die Kuchen der Küchengruppe geworfen und will für ihren Geburtstag nächste Woche eine Bestellung aufgeben. Am Nachmittag geht man fröhlich auseinander. Seither grüßt man sich freundlich auf der Straße, die Nachbar_innen wissen, wer hier arbeitet, es finden Gespräche am Fenster statt und Oma Schmidt winkt den Beschäftigten zum Feierabend [1].

„Wir wollen nicht Menschen verändern, sondern Verhältnisse gestalten.“ [2].

Gemeinwesen- oder sozialraumorientierte Perspektive

Die Arbeit mit Menschen mit Behinderungen ist seit einigen Jahren stark im Wandel. Einen großen Einfluss hatte die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK). Neben zahlreichen Forderungen für verschiedene Lebensbereiche wurde hier auch das Recht auf gemeindenahe Dienstleistungen und Einrichtungen festgeschrieben. Ein solcher Ansatz erweitert die Einzelfallarbeit, indem nun bei der Gestaltung von Angeboten für Menschen mit Behinderungen auch das soziale Umfeld Berücksichtigung finden soll. Man spricht hier von einer gemeinwesen- oder sozialraumorientierten Perspektive [3]. Diese soll der Gleichberechtigung von Menschen mit und ohne Behinderung Rechnung tragen und sie „sichtbar und wirksam (werden lassen), entsprechend ihren individuellen Möglichkeiten und Interessen – z. B. als Nachbarin oder als Kunde im Supermarkt, als Mitglied im Sportverein, als Arbeitskollege, als Teilnehmerin einer Selbsthilfegruppe (…)“. [4]

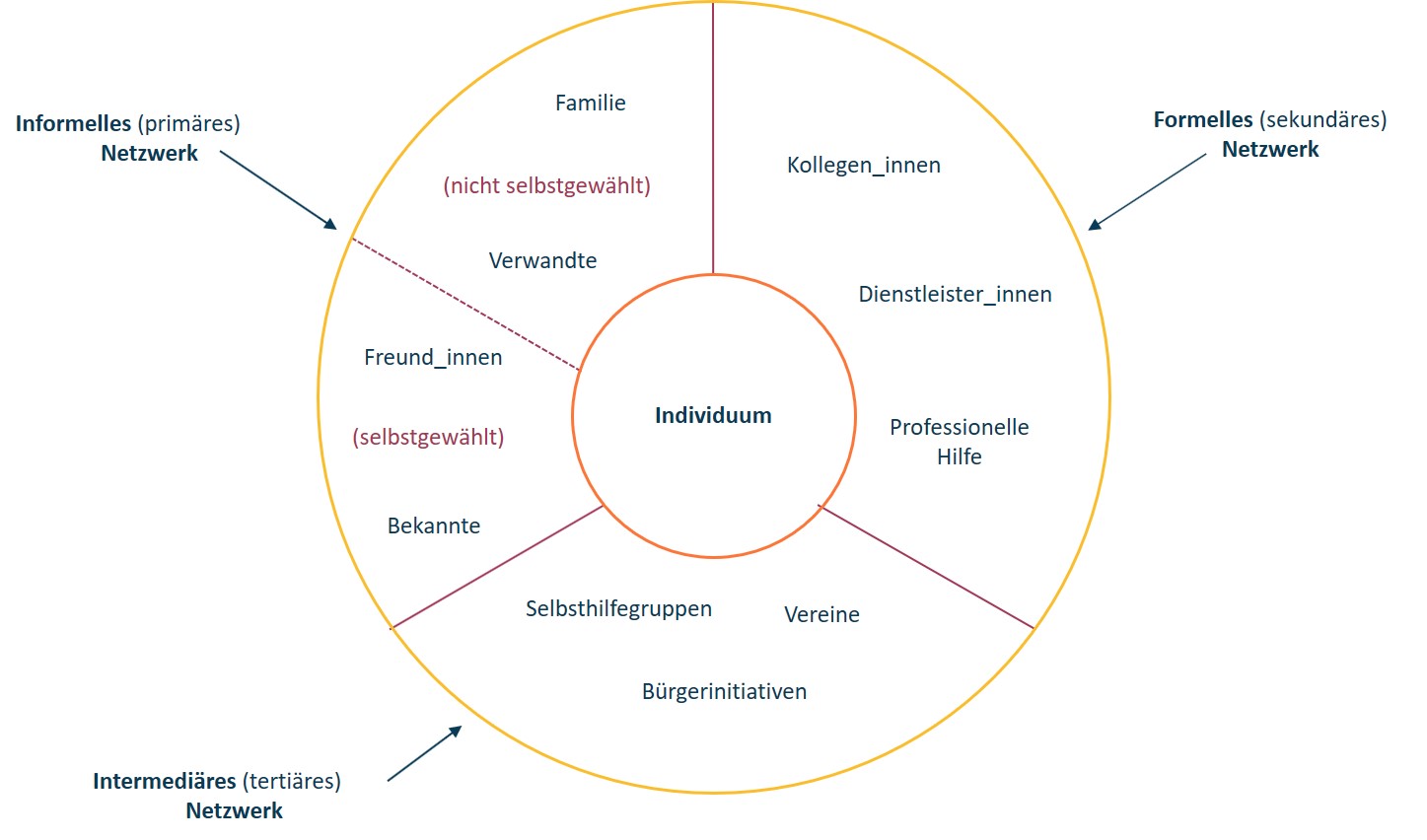

Soziale Netzwerke (nach FRanz & Beck 2007, S. 13)

Indem auch Menschen mit Behinderung an alltäglichen Aktivitäten teilnehmen, können Gemeinsamkeiten von Menschen mit und ohne Behinderung erlebbar werden [5]. Menschen mit und ohne Behinderung sollen also in einem gemeinsamen Umfeld leben, arbeiten und ihre Freizeit gestalten können. Dabei soll auch das Umfeld in die Unterstützung, die Menschen mit Behinderung hierfür benötigen, einbezogen werden [6].

Verbesserung der Lebensbedingungen

Das wesentliche Ziel des Ansatzes ist die Verbesserung der Lebensbedingungen aller Menschen in einem Stadtteil, Viertel oder einem anderen Sozialraum [7]. Hierfür orientiert sich das Konzept der Sozialraumorientierung an fünf Prinzipien [8], die im Folgenden kurz vorgestellt und am Fallbeispiel von Frau Muth konkretisiert werden:

Prinzipien Sozialraumorientierung

Wille der Betroffenen

1. Alle Angebote sollen sich stets an dem Willen der Betroffenen

Frau Muth arbeitet an einem Arbeits- und Bildungsort für Menschen mit schwerer Behinderung in der Keramikwerkstatt. Sie hat aber länger schon Interesse daran, mit Pflanzen zu arbeiten und eine Tätigkeit in einer Gärtnerei auszuprobieren. Dies ist in der Einrichtung, in der sie tätig ist, nicht möglich, weil es hier kein Arbeitsangebot im Gartenbereich gibt. Trotzdem wird ihr Wunsch ernst genommen und die Mitarbeiter_innen überlegen gemeinsam mit Frau Muth, wie sich ihr Wunsch umsetzen lassen könnte.

Eigenaktivität

2. Um dies zu erreichen, soll die jeweilige Person möglichst viel selbst tun können, also aktiv werden können. Unterstützung erhält sie nur in dem Maße, in dem dies notwendig ist.

Eine Mitarbeiterin aus der Arbeitsgruppe von Frau Muth kennt zwar eine Person, die in einem Gartenbetrieb arbeitet. Sie organisiert aber nichts ohne Absprache mit Frau Muth, sondern erzählt ihr von dem Kontakt, zeigt ihr Fotos von der Gärtnerei, dem Angebot und den Tätigkeiten dort. Gemeinsam überlegen sie, auf welchem Weg Frau Muth bei dem Betrieb anfragen könnte, und unterstützt sie darin, eine entsprechende Anfrage zu formulieren.

Ressourcenorientierung

3. Der Ansatz verfolgt hierbei eine klare Ressourcenorientierung: Zum einen werden die Stärken der jeweiligen Person in den Blick genommen. Grundlegend ist die Annahme, dass jeder Mensch, unabhängig von seinen Beeinträchtigungen und Unterstützungsbedarfen, über persönliche Stärken verfügt. Zum anderen werden zur Unterstützung der Person die Ressourcen ihres Sozialraums berücksichtigt, also z. B. Nachbarn_innen, Räume oder Ausstattungen der Umgebung. Ressourcenorientierung bezieht sich also sowohl auf die Person selbst als auch auf ihre räumliche und soziale Umwelt.

Frau Muth ist sehr ausdauernd. Wenn sie sich für eine Aufgabe oder Tätigkeit begeistert, möchte sie diese so oft es geht wiederholen. In einer Gärtnerei fallen zahlreiche Arbeiten an, bei denen dies von Vorteil ist (z. B. beim Gießen von Setzlingen, beim Jäten). Eine Mitarbeiterin am Arbeits- und Bildungsort hat privat Kontakte zu einer Person, die in einer Gärtnerei arbeitet und weiß, dass der Betrieb in der Vergangenheit schon Interesse an einer Kooperation mit einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung hatte, sich aber bislang keine Gelegenheit dazu ergeben hat. Diese Ressourcen lassen sich gut mit dem Wunsch von Frau Muth nach einer Beschäftigung im Gartenbereich verknüpfen.

Bereichsübergreifend

4. Dabei werden Hilfen nicht nur für bestimmte Zielgruppen vorgehalten, sondern bereichsübergreifend gedacht.

Im Fall von Frau Muth wird ein Kooperationsvertrag aufgesetzt, in dem festgehalten wird, dass sie einen Tag pro Woche in der Gärtnerei mithelfen kann und im Gegenzug im Umgang mit den Pflanzen und bei den anderen Tätigkeiten von einer Mitarbeiterin des Betriebs angeleitet wird. In dem Betrieb ist man über diese Lösung froh, denn Frau Muth kann einige Aufgaben übernehmen, für die sonst wenig Zeit bleibt. Man ist dort immer auf der Suche nach Unterstützer_innen. Auch ein pflanzeninteressierter Rentner ist in der Gärtnerei aktiv.

Kooperation

5. Einrichtungen, die Angebote für Menschen mit Behinderung bereitstellen, sollen miteinander kooperieren.

Im Fallbeispiel kann die Beschäftigung von Frau Muth in der Gärtnerei nur realisiert werden, weil neben der Gärtnerei und dem Arbeits- und Bildungsort auch die Wohnstätte zusammengearbeitet haben.

Gelegenheitsstrukturen

Ein solcher sozialräumlicher Blick auf das Umfeld einer Person kann also helfen, Prozesse anzustoßen und zu begleiten, die die Inklusion von Menschen mit Behinderung unterstützen. Ziel ist es, die Lebenssituation und Teilhabemöglichkeiten von Menschen mit Behinderung in der Gemeinde zu verbessern [9]. Hierfür sollen vor allem Gelegenheitsstrukturen unterstützt und entwickelt werden [10].

Netzwerke

Sozialräumlich zu arbeiten, bedeutet demnach, die Netzwerke von Menschen mit Behinderung zu fördern und „Ressourcen aus dem sozialen Umfeld der Betroffenen“ [11] zu nutzen. Hilfen für Menschen mit Behinderung sollen dabei im weiteren Sinne räumlich gedacht werden: Hilfeleistungen beziehen nun das Umfeld in die Umsetzung mit ein. Dabei ist es ein zentrales Ziel, professionelle und nicht-professionelle Netzwerke miteinander zu verknüpfen [12]. Langfristig soll damit erreicht werden, dass Unterstützungssysteme (z. B. soziale Dienste), aber auch zivilgesellschaftliche Initiativen, Unternehmen und Politik miteinander kooperieren und sich regional stärker vernetzen.

Netzwerkkarten

Sozialraumorientierung schaut demnach nicht auf eine einzelne Person, sondern verbindet die Person mit ihrem Umfeld, indem das Netzwerk eines Menschen in den Blick genommen wird. Eine hilfreiche Methode, um solche Netzwerke in den Blick zu nehmen, sind sogenannte Netzwerkkarten:

Ressourcenkarteikarte

Hierfür kann man das soziale Umfeld einer Person entweder nach Kategorien sortieren (z. B. nach Familienmitgliedern, Kolleg_innen, Bekannten aus früheren Lebensphasen etc.) oder entlang von bestimmten Fragen (z. B. Wen frage ich um Rat, wenn ich Hilfe benötige? Mit wem spreche ich am Arbeitsplatz am meisten?). In einem nächsten Schritt werden die Namen der jeweiligen Personen um Informationen ergänzt, die Auskunft über mögliche Ressourcen geben können (z. B. Wohnort, Arbeitgeber, Kontakte zu Organisationen o.Ä.). Auf einer sogenannten Ressourcenkarteikarte können diese Informationen gesammelt und sortiert werden [13]. Eine Netzwerkkarte „verändert den Blick der Betroffenen auf sich selbst genauso wie den Blick der Fachkräfte“. [14]

Welche Bedeutung hat Sozialraumorientierung in der Arbeit mit Menschen mit schwerer Behinderung?

Normalisierungsprinzip führt zur Berücksichtigung des sozialen Umfelds

Menschen mit schwerer Behinderung lebten lange Zeit ausschließlich in speziellen Einrichtungen und wurden in ihrem Alltag begleitet, ohne das soziale Umfeld (Nachbarschaft, Gemeinde) dabei in den Blick zu nehmen. Durch die Auflösung oder Umgestaltung solcher Einrichtungen, z. B. im Zuge der Umsetzung des Normalisierungsprinzips, wurde begonnen, auch die Versorgung von Menschen mit schwerer Behinderung zunehmend gemeindenah zu organisieren [15]. Diese Entwicklung folgt der Einsicht, dass der Hilfebedarf einer Person immer auch von ihrem Umfeld abhängig ist und daher die Begleitung auch das soziale Netzwerk berücksichtigen sollte.

„Selbstbestimmte Lebensführung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben sind nicht nur von individuellen Kompetenzen, sondern auch von der Qualität der Rahmenbedingungen abhängig. Hilfebedarf stellt daher immer eine Kombination von individuellem Bedarf, sozialen Beziehungen und den sozialräumlichen Bedingungen dar“. [16]

Unterstützerkreise

Die Arbeit mit Unterstützerkreisen im Rahmen der Persönlichen Zukunftsplanung ist ein Beispiel für eine solche Sichtweise [17].

Man hat erkannt, dass professionelle Hilfeleistungen zwar von großer Bedeutung für Menschen mit Unterstützungsbedarfen sind, aber auch Nachteile mit sich bringen können [18]:

- So können die „natürlichen“, also z. B. nachbarschaftlichen Unterstützungsleistungen durch das Angebot spezieller Einrichtungen ersetzt oder in den Hintergrund gedrängt werden. Professionelle Hilfe findet in der Behindertenhilfe nach dem Prinzip der Zuständigkeit und Spezialisierung statt und folgt damit einer anderen Logik als örtliche Beziehungen. Dies kann dazu führen, dass das örtliche Umfeld (z. B. der Stadtteil oder das Quartier, in dem sich der Arbeits- und Bildungsort befindet) nur eine untergeordnete Rolle für das Tagesgeschäft solcher Einrichtungen spielt. Die Einrichtung ist dann nur räumlich in einen Stadtteil integriert, nicht aber in sozialer und institutioneller Hinsicht.

- Die Funktionsweise von Organisationen, wie die Arbeits- und Bildungsorte, in denen professionelle Hilfe stattfindet, verfährt größtenteils nach einheitlichen Mustern und begrenzt damit die individuellen Handlungs- und Entscheidungsräume der Beschäftigten. Die individuelle Gestaltung von Lebensentwürfen kann dadurch erschwert oder verhindert werden.

Dazu ein Beispiel: Herr Müller arbeitet an einem Arbeits- und Bildungsort. Er steht immer sehr früh auf, meist gegen 4 Uhr. Seit Kindestagen interessiert er sich für die Arbeit in Bäckereien – auch weil einige Familienmitglieder in Bäckereien tätig sind. Wenn er z. B. zu seinem Onkel verreist, darf er immer für ein paar Tage dort in dessen Backstube behilflich sein. Er genießt vor allem die frühen Stunden, in denen er hilft, die Rohlinge zu formen und das Sortiment vorzubereiten. Gegen Mittag wird Herr Müller müde und beendet seine Arbeit. Leider ist ihm eine ähnliche Strukturierung seiner Arbeitszeit an dem Arbeits- und Bildungsort nicht möglich, weil die Arbeitszeit dort einheitlich für alle erst um 8.45 Uhr beginnt.

Veränderung des Handlungsradius‘ der Mitarbeiter_innen

Menschen mit schwerer Behinderung sollen nicht weiterhin vorrangig „als Nutzer/innen eines Sondersystems, sondern als aktiver Teil der Gesellschaft wahrgenommen werden.“ [19] Um dies zu erreichen, verändert sich auch der Aufgabenbereich und Handlungsradius der Mitarbeiter_innen von Arbeits- und Bildungsorten. In den Blick genommen werden müssen neben dem einzelnen Beschäftigten mit seinen Stärken, Unterstützungsbedarfen, Interessen und Bedürfnissen auch die örtlichen Bedingungen.

Hilfreiche Fragen

Dabei können folgende Fragen hilfreich sein [20]:

- Gibt es ambulante Unterstützungsangebote für Menschen mit schwerer Behinderung?

- Existieren an dem Ort Treffpunkte für Menschen mit und ohne Behinderung?

- Sind die allgemeinen Angebote auch für Menschen mit schwerer Behinderung zugänglich?

- Können Menschen mit schwerer Behinderung an lokalen Planungsprozessen teilhaben?

- Durch das gemeinsame Erleben des Alltags und alltäglicher Aktivitäten können darüber hinaus Bürger_innen im Umfeld für die Belange von Menschen mit schwerer Behinderung sensibilisiert werden. Durch das „Sichtbarwerden“ im Sozialraum bekommen Menschen mit schwerer Behinderung „ein Gesicht“ – sie werden anders von ihrem Umfeld wahrgenommen:

- „Die Menschen mit komplexer Behinderung werden im Kiez sichtbarer und intensiver als Teil der Gesellschaft wahrgenommen. Es entsteht eine Win-Win-Situation für alle am Prozess Beteiligten.“ [21]

- Dies ist ein wichtiger Punkt, der in der UN-BRK als „Bewusstseinsbildung“ der Gesellschaft beschrieben wird.

Welche Chancen und Herausforderungen ergeben sich daraus?

Der Ansatz der Sozialraumorientierung birgt zahlreiche Chancen:

Aufwertung des sozialen Status

- Eine Begleitung von Menschen mit schwerer Behinderung, die auch das Umfeld verstärkt in den Blick nimmt, kann dazu führen, dass der soziale Status von Menschen mit schwerer Behinderung aufgewertet wird. Sie werden in unterschiedlichen Rollen von ihren Mitbürger_innen erlebt und können dadurch auch mit ihren Stärken und in ihrer Individualität besser wahrgenommen werden [22].

Veränderung der Arbeits- und Beschäftigungsangebote

- Der Einbezug des Sozialraums kann auch die Arbeits- und Beschäftigungsangebote für Menschen mit schwerer Behinderung erweitern und verändern: „Kooperationen mit Firmen und Unternehmen im Kiez bieten neue Möglichkeiten für soziale Kontakte, für das Kennenlernen von Arbeitsfeldern außerhalb der Tagesförderstätte und für sinnstiftende Tätigkeiten, mit denen sich die Menschen mit komplexer Behinderung identifizieren können und durch die sich ihnen nachhaltig Zusammenhänge und die Zweckdienlichkeit ihrer Tätigkeit erschließen.“ [23]

Das folgende Beispiel beschreibt eine der Kooperationen der Tagesstätte Neukölln der Lebenshilfe Berlin im Rahmen der KiezAktion:

„In einem Autohaus arbeitet ein Klient in der Werkstatt des Autohauses und reinigt dort mit adaptiertem Werkzeug die Material- und Werkzeugkisten. Dieses Angebot findet in enger 1:1-Begleitung entsprechend der individuellen Ressourcen statt. Die positiven Erfahrungen, die dieser Klient dort erleben darf, und die positive Resonanz der Kolleg(inn)en in der Autowerkstatt werden als eindeutiges Signal dafür bewertet, dass die KiezAktion für alle Beteiligten ein gewinnbringendes inklusives Tätigkeitsangebot darstellen kann.“ [24]

Sozialer Gewinn für den Stadtteil

- Eine weitere Chance von Sozialraumorientierung liegt darin, dass eine Öffnung des Stadtteils auch anderen Personengruppen (z. B. älteren Mitbürger_innen) zugutekommen kann. Man kann in diesem Zusammenhang von einem allgemeinen sozialen Gewinn sprechen. Diese Vorteile ergeben sich z. B. durch bauliche Erleichterungen für alle Bürger_innen (z. B. barrierefreie Zugänge zu Gebäuden), aber auch durch eine veränderte Haltung im Sinne gegenseitiger Achtsamkeit und Fürsorge [25]. Die Abkehr von der Orientierung an einzelnen Zielgruppen ermöglicht es, Verschiedenheit im Allgemeinen wertzuschätzen. Inklusive Strukturen sollen für alle Bürger konzipiert werden, die besonderen Belange spezifischer Gruppen, z. B. von Menschen mit schwerer Behinderung, dabei aber berücksichtigt werden. [26]

Ehrenamtliche Helfer_innen

- Zudem können durch den Ansatz der Sozialraumorientierung auch freiwillige Helfer_innen als ehrenamtliche Unterstützer_innen für die Begleitung von Menschen mit schwerer Behinderung gewonnen werden. Sofern diese gut angeleitet und begleitet werden, können sie eine wichtige Ergänzung für professionelle Angebote darstellen.

Neben diesen Vorteilen können auch Punkte genannt werden, die kritisch bewertet oder als Herausforderung betrachtet werden können:

Langfristige Aufgaben

- Erfahrungen mit gemeinwesenorientierten Projekten zeigen, dass soziale Netzwerke nicht von allein entstehen, sondern entwickelt und gepflegt werden müssen. Hierfür bedarf es der professionellen Begleitung durch Mitarbeiter_innen. Sozialraumorientiertes Arbeiten ist also kein „Selbstläufer“, der nur in Gang gebracht werden muss, sondern stellt eine langfristige Aufgabe für eine Einrichtung dar.

Personaleinsparung?

- Dies heißt zugleich auch, dass die Einbeziehung von ehrenamtlichen Ressourcen nicht zu einem „Sparmodell“ zweckentfremdet werden darf. So wird teilweise befürchtet, dass das Engagement von Mitbürger_innen als Chance zur „Personaleinsparung“ in Einrichtungen genutzt wird. Allerdings zeigt sich, dass eine sozialraumorientierte Arbeitsweise eher zusätzliche und neue Tätigkeitsfelder für Mitarbeiter_innen in Einrichtungen schafft und entsprechend auch zusätzliche Personalressourcen benötigt werden [27]. Diese neuen Anforderungsprofile machen auch Weiterbildungen und Qualifizierungen notwendig.

Überforderung vermeiden

- Ein Risiko kann auch darin bestehen, dass Menschen mit schwerer Behinderung durch die Anforderungen des Lebens im Gemeinwesen überfordert sein könnten und Gefahr laufen zu vereinsamen [28]. Auch dieser Punkt verweist darauf, wie wichtig eine gut qualifizierte Begleitung eines solchen Ansatzes ist.

Gesellschaftlicher Ausschluss

- Eine sozialraumorientierte Arbeitsweise setzt Ressourcen im Sozialraum voraus bzw. eine Gesellschaft, die „bereit ist, am Ziel einer inklusiven Gesellschaft zu arbeiten“. [29] Hier stellt sich letztendlich die Frage, inwiefern dieses Ziel von einer gesellschaftlichen Mehrheit angestrebt wird bzw. inwiefern der gesellschaftliche Ausschluss von Menschen mit schwerer Behinderung überhaupt als problematisch eingeschätzt wird.

Zwischen Nachbarschaftsideal und sozialer Desintegration

- Es besteht das Risiko, unrealistische Erwartungen an die Ressourcen im Gemeinwesen zu stellen und vor diesem Hintergrund naive Vorstellungen von Nachbarschaftsidealen zu entwickeln. Daher muss die tatsächliche soziale Struktur eines Stadtteils berücksichtigt werden, die beispielsweise durch soziale Desintegration geprägt sein kann.

Finanzierungsschwierigkeiten

- Nicht zuletzt stehen „die vorherrschenden Finanzierungslogiken und Systeme für die Erbringung und Evaluation sozialer und gesundheitlicher Hilfen (…) zumeist dem integrierenden Ansatz des Fachkonzepts Sozialraumorientierung entgegen.“ [30] Hier wird in Einzelfällen und Fachleistungsstunden „gerechnet“. Dies kann eine Umsetzung in der Praxis erschweren.

Was ist notwendig, um das Thema „Sozialraumorientierung“ in der Arbeit mit Menschen mit schwerer Behinderung berücksichtigen zu können?

Fortbildungen

Es gibt verschiedene Handlungsmodelle, die konkrete Hilfestellungen für die Planung und Umsetzung der Sozialraumorientierung in der Begleitung von Menschen mit (schwerer) Behinderung liefern (z. B. Community Care). Die Auseinandersetzung mit diesen Modellen kann die Handlungssicherheit der Mitarbeiter_innen erhöhen und hilfreich bei der Klärung der neuen Rollenprofile sein. Es gibt auch eine Vielzahl an unterschiedlichen Methoden, die sozialräumlich orientiertes Arbeiten konkret unterstützen (z. B. Eco-Mapping, Persönliche Zukunftsplanung). Eine Fortbildung zur Aneignung dieser Methoden kann dabei hilfreich sein.

Anforderungsprofil

Sozialräumlich zu arbeiten erweitert das bisherige Anforderungsprofil von Mitarbeiter_innen eines Arbeits- und Bildungsortes. Dies bedeutet, dass sie auch im Gemeinwesen eine andere Rolle einnehmen, wie die folgende Ausführung zeigt:

„Jedes Gemeinwesen besteht aus einer Fülle (von) Gelegenheiten, an die heranzukommen mitunter die Gerissenheit eines erfahrenen Schnüfflers oder die Ausdauer eines geduldigen Sammlers verlangt, aber eigentlich gelingt immer mehr, als man denkt, wenn man einmal damit angefangen hat, die engen Grenzen der eigenen Institution und Profession zu überwinden. Die Voraussetzung dafür ist, im Stadtteil als interessierte(r) Gesprächspartner(in) präsent zu sein. Das kann man durch vielerlei: So lassen sich die eigenen Besorgungen des täglichen Lebens im Stadtteil machen; Friseur- und Ladenbesuche sind unerschöpfliche Quellen von Information und Tratsch, bieten zudem einfache Möglichkeiten, bekannt zu werden und Menschen anzusprechen. (…) Die geschickte Kooperation mit dem Zufall spielt hier eine gewisse Rolle. Der fachliche Clou ist aber, dass man mitunter originelle und innovative Möglichkeiten findet, nach denen man nicht gezielt hätte Ausschau halten können, weil man gar nicht auf den Gedanken gekommen wäre, danach zu suchen.“ [31]

Arbeit in kleinen Gruppen

Eine Arbeit in Orientierung am Sozialraum ist kaum möglich, wenn Menschen mit schwerer Behinderung in sehr großen Einrichtungen leben und arbeiten. Kontakte zu Mitbürger_innen ergeben sich leichter, wenn Unterstützungsleistungen in kleinen Gruppen wahrgenommen werden.

Zusammenarbeit

Für die Umsetzung der Sozialraumorientierung sind die Zusammenarbeit einer Einrichtung mit anderen Diensten, Trägern und Stellen sowie das Mitdenken anderer Zielgruppen notwendig. Dies ist auch auf der Ebene der Organisationsentwicklung mitzudenken [32].

Entwicklung eigener Vorstellungen

Damit auch die Beschäftigten in Arbeits- und Bildungsorten aktiv mit in sozialräumliche Prozesse einbezogen werden, müssen sie von Mitarbeiter_innen in der Entwicklung eigener Vorstellungen und in der Umsetzung ihrer Wünsche bestärkt und unterstützt werden. Hier bedarf es eines umsichtigen Umgangs „mit den Ressourcen der Menschen mit komplexer Behinderung, die Berücksichtigung ihrer Wünsche und Vorlieben, aber auch ein Bemerken und Beachtung von Grenzen“. [33]

Quellen

[1] Schilderung in Anlehnung an ein Beispiel aus Früchtel 2018, S. 329 [2] ISSAB 2016 [3] vgl. Schablon 2016, S. 538 f. [4] Seifert 2016, S. 456 [5] vgl. ebd. [6] vgl. Schablon 2016, S. 541 [7] https://www.caritas.de/glossare/sozialraumorientierung [8] vgl. ISSAB 2016 [9] vgl. Seifert 2016, S. 456 [10] vgl. Franz & Beck 2007 zit. n. Franz et al. 2011, S. 108 [11] Franz et al. 2011, S. 104 [12] vgl. Franz et al. 2011, S. 106 [13] vgl. Früchtel 2018, S. 336 ff. [14] vgl. ebd., S. 338 [15] vgl. Franz et al. 2011, S. 106 [16] vgl.ebd., S. 107 [17] vgl. Franz et al. 2011, S. 104 [18] vgl. Früchtel 2018, S. 331 ff. [19] Seifert 2016, S. 457 [20] vgl. ebd. [21] Hoffmann 2018, S. 347 [22] vgl. Schablon 2016, S. 542 [23] Hoffmann 2018, S. 344 [24] vgl. ebd., S. 350f. [25] vgl. Schablon 2016, S. 541 [26] vgl. Franz & Beck 2007 zit. n. Franz et al. 2011, S. 108 [27] vgl. Schablon 2016, S. 541 f. [28] vgl. Gaedt 2003 n. Schablon 2016, S. 542 [29] Stein (2007) n. Schablon 2016, S. 542 [30] Neher 2011, S. 42 [31] Früchtel 2018, S. 340 f. [32] vgl. Neher 2011, S. 43 [33] Hoffmann 2018, S. 350

Literatur

Literatur

Franz, D.; Lindmeier, B. & Ling, K. (2011): Personenorientierte Hilfen, Soziale Netzwerkförderung, Umfeldkonzepte. In: Beck, I. & Greving, H. (Hg.): Gemeindeorientierte pädagogische Dienstleistungen. Stuttgart: Kohlhammer, S. 100–109.

ISSAB (2016): Gespräch mit Wolfgang Hinte über Sozialraumorientierung. [Zugriff am 04.01.2023]

Neher, P. (2011): Sozialraumorientierung in der Caritasarbeit. Diskussionspapier für die verbandsweite Debatte. In: Neue Caritas 8/2011, S. 36–43. [Zugriff am 04.01.2023]

Schablon, K.-U. (2016): Community Care. In: Hedderich, I.; Biewer, G.; Hollenweger, J. & Markowetz, R. (Hg.): Handbuch Inklusion und Sonderpädagogik. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt (utb-studie-e-book, 8643), S. 538–543.

Seifert, M. (2016): Wohnen. In: Hedderich, I.; Biewer, G.; Hollenweger, J. & Markowetz, R. (Hg.): Handbuch Inklusion und Sonderpädagogik. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt (utb-studie-e-book, 8643), S. 454–458.

siehe auch

[sc_acf_literatur]

IMPULSFRAGEN & REFLEXIONSÜBUNGEN

Impulsfragen

- Inwiefern beziehen Sie das Umfeld des Arbeits- und Bildungsortes in Ihre Arbeit mit ein?

- Inwiefern verändert sozialräumliches Arbeiten Ihr eigenes Aufgaben- und Rollenverständnis?

- Welche Tätigkeiten Ihrer Gruppe eignen sich besonders für sozialräumliches Arbeiten?

- Wie findet sich die sozialräumliche Perspektive im Konzept der Einrichtung wieder?

- Welche Standortbedingungen Ihrer Einrichtung begünstigen sozialräumliches Arbeiten?

- Wie schätzen Sie die Offenheit von örtlichen Betrieben und öffentlichen Einrichtungen in Bezug auf Kooperationen mit Menschen mit schwerer Behinderung ein?

Aufgabe 1: Kontakte vergleichen:

Zeichnen Sie sich als Punkt auf ein Blatt Papier. Ziehen Sie drei Kreise darum.

Füllen Sie den ersten Kreis mit Namen von Personen, die Ihre persönlichen (nahen) Kontakte bilden (z. B. Familienmitglieder). In den zweiten Kreis schreiben Sie eine Auswahl von Menschen, zu denen Sie regelmäßig Kontakt haben (z. B. Nachbar_innen). Überlegen Sie, welche Personen sich in einem weiteren Umkreis zu Ihnen befinden (z. B. Verkäufer Ihres Lieblingscafés). Diese schreiben Sie beispielhaft in den dritten Kreis.

Schauen Sie sich nun die Situation einer Person mit schwerer Behinderung, die Sie sehr gut kennen, an. Füllen Sie auf einem zweiten Blatt die drei Kreise für diese Person.

Vergleichen Sie nun die beiden Netzwerkkarten. Was fällt Ihnen auf? Beschreiben Sie die Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Diese können sich z. B. auf die Anzahl der angegebenen Kontakte oder ihre Art (z. B. persönlicher oder professioneller Kontakt) beziehen.

Überlegen Sie in einem letzten Schritt, welche Auswirkungen das Netzwerk einer Person mit schwerer Behinderung für eine sozialraumorientierte Gestaltung ihrer Begleitung haben können. Welche konkreten Herausforderungen und Ressourcen sehen Sie?

Aufgabe 2: Un(-Sichtbar)?

Überlegen Sie gemeinsam mit einem Kollegen oder einer Kollegin, was wohl die Menschen, die im Umfeld Ihres Arbeits- und Bildungsortes leben und arbeiten, von der Arbeit dort wissen. Sammeln Sie dann im Plenum Ideen, wie man diese Tätigkeiten bekannter machen könnte. Gehen Sie dafür „umgekehrt“ vor:

- Überlegen Sie sich, wie man die Arbeit an dem Arbeits- und Bildungsort und die dortigen Beschäftigten möglichst „unsichtbar“ machen könnte. Sie sollen hierfür möglichst unterschiedliche Strategien suchen.

- In einem zweiten Schritt drehen Sie die vorher gesammelten Ideen um. Diese sollen nun Wege aufzeigen, wie Menschen mit schwerer Behinderung und ihre Tätigkeit an Arbeits- und Bildungsorten möglichst gut sichtbar und bekannt werden könnten.

- Suchen Sie 2–3 Ideen aus, die sich für Ihren Arbeits- und Bildungsort eignen würden und konkretisieren Sie sie im Hinblick auf Ihre Arbeitsgruppe.