Eltern (und Angehörige) von erwachsenen Menschen mit komplexer Behinderung

Prof. i. R. Dr. Theo Klauß – Heidelberg

Was leisten Eltern?

Aufgaben und

Herausforderungen

‚Eltern werden ist nicht schwer, Eltern sein dagegen sehr.‘ So sagt es ein Sprichwort. Man muss keine Kompetenzen nach- und keine Berechtigung vorweisen, um ein Kind zu zeugen und zu bekommen. Aber Mütter und Väter müssen unzählige Aufgaben bewältigen und Herausforderungen bestehen. Sie müssen für das körperliche und seelische Wohlbefinden und Gedeihen ihrer Kinder sorgen, müssen ihm Nahrung und Wohnung, Kleidung, Liebe und verlässlichen emotionalen Rückhalt geben, es trösten und mit ihm kommunizieren, seine Bedürfnisse kennen und darauf eingehen, sich um seine Gesundheit kümmern, sie vor Gefahren schützen, und das anfangs rund um die Uhr.

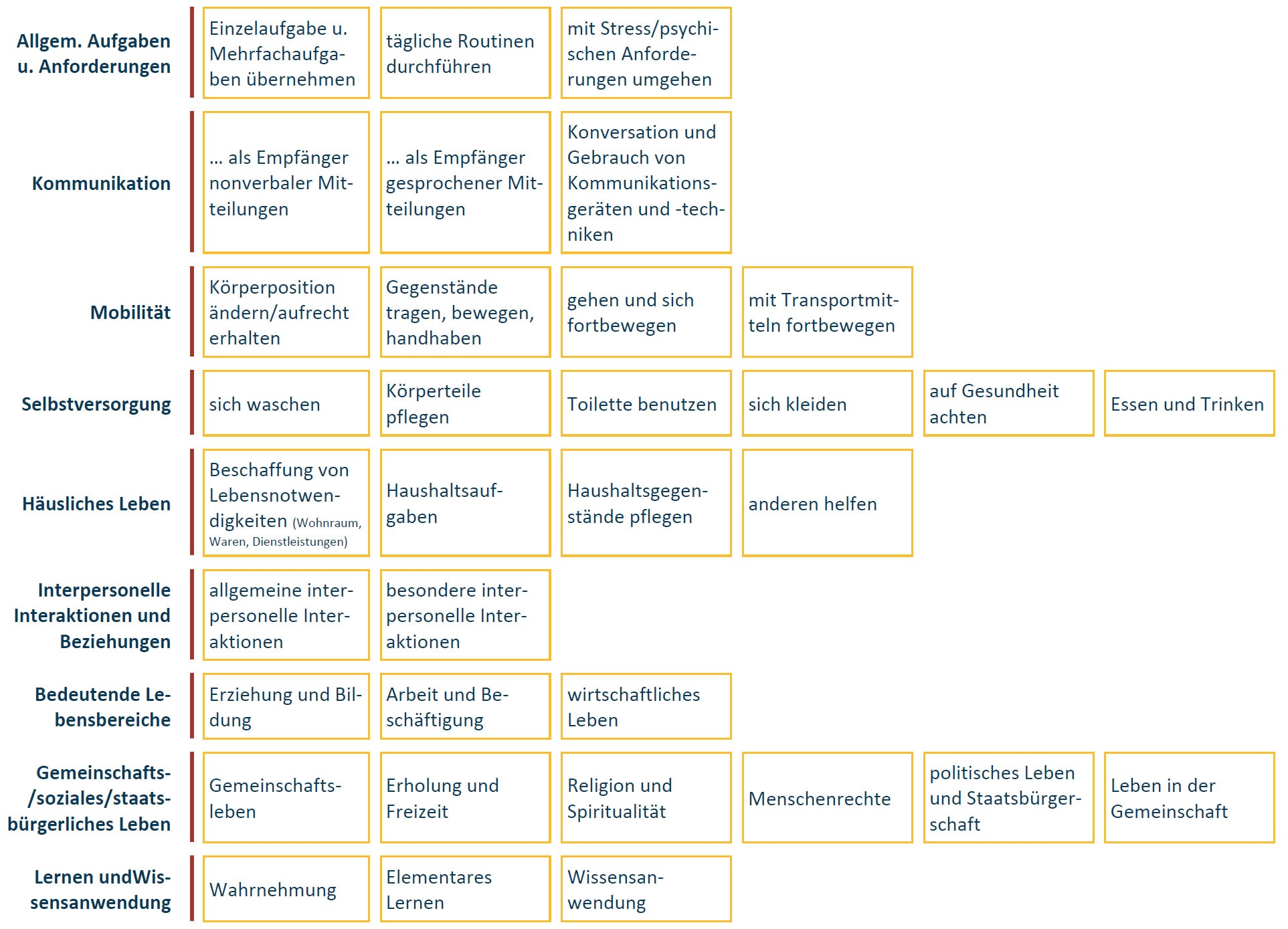

Domänen der ICF

Doch das sind nur die elementaren Aufgaben. Eltern tragen auch Verantwortung dafür, dass ihre Kinder lernen und sich entwickeln können. Dazu ermöglichen sie vor allem soziale Teilhabe in allen dafür relevanten Lebensbereichen, wie sie die ICF [1] definiert: Menschen müssen, um sich entwickeln, um als Menschen zu dem werden zu können, was in ihrem Möglichkeitsraum liegt, teilhaben können in den wichtigen Lebensbereichen (Domänen):

Lebensbereiche (Life Domains) der ICF

Eltern ermöglichen die für ihre Kinder unerlässliche Teilhabe

Raum für Entwicklung

und Teilhabe

Zunächst schafft die Familie, vor allem Eltern und Geschwister, den Raum für diese elementare und entwicklungsnotwendige Teilhabe: Mit ihnen kommuniziert das Kind, zunächst über den Körper und sein Verhalten, dann durch Sprache. Hier eignet es sich lebenspraktische Bildung an, erwirbt es Kompetenzen im Bereich der Ernährung, der Kleidung und Hygiene, der Bewegung und der Wahrnehmung der Welt, aber auch Beziehungen einzugehen und grundlegende soziale Fähigkeiten. Hier erlebt es unbedingte Zugehörigkeit. Im Rahmen dieser engen Beziehung entwickelt das Kind die in ihm angelegten Möglichkeiten zu Bewegung und Kommunikation, zur Betätigung und aktiven Auseinandersetzung mit der Welt.

Teilhabe an der Gesellschaft erfordert schrittweise Ablösung von den Eltern

Beginn des

Ablöseprozesses

Doch bereits mit der Abnabelung beginnt zugleich der lange Prozess der Ablösung von den Eltern. Nur mit diesen zusammenzuleben und aufzuwachsen würde das Kind auf das beschränken, was es in der Familie lernen kann, auch auf die Rolle als abhängige, nicht selbstständige Person. Um sich allseitig zu bilden, um sich die Vielfalt der in unserer Kultur vorhandenen Möglichkeiten aneignen zu können, brauchen Menschen den Zugang zu den Lebensräumen und Institutionen, in denen dies möglich ist.

Dabei wird es durch die Familie unterstützt, von ihr löst es sich schrittweise ab, beginnend mit den ersten Schritten alleine bis zum Umzug in eine eigene Wohnung. Eltern, oft auch Geschwister, bahnen den Weg und begleiten das Kind in die gesellschaftlichen Bereiche, in denen weitere für die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit notwendige Teilhabe stattfindet. Dabei verändert sich die Beziehung, das Verhältnis der Mütter und Väter zu ihren Töchtern und Söhnen kontinuierlich. Aus der Perspektive des Kindes lässt sich dieser Prozess als fortschreitende Verselbstständigung und Verantwortungsübernahme beschreiben, aus Elternsicht als Loslassen und Ablösung ihres Kindes – bis zur eigenständigen und selbst verantworteten Existenz.

Zugehörigkeit zu

gesellschaftlichen Systemen

Ablösung von der Familie und Teilhabe an gesellschaftlichen Bereichen erfordern Inklusion, also die Zugehörigkeit zu gesellschaftlichen Systemen. Der erste Ort der Inklusion ist also die Familie, die Einbindung in die emotionalen Beziehungen, das Akzeptiertwerden durch Menschen, das

Ablösung von der Familie und Teilhabe an gesellschaftlichen Bereichen erfordern Inklusion, also die Zugehörigkeit zu gesellschaftlichen Systemen. Der erste Ort der Inklusion ist die Familie, die Einbindung in die emotionalen Beziehungen, das Akzeptiertwerden durch Menschen, das Eingebundensein. Die Ablösung von der Familie ermöglicht weitere Schritte der Inklusion und damit für Teilhabe in all den gesellschaftlichen Systemen, die für die Entwicklung des Menschen wichtig sind.

- Das Kind lernt im Kindergarten, Zeit ohne die Eltern zu verbringen, zu einem außerfamiliären System dazugehören zu können und erste Freundschaftsbeziehungen einzugehen.

- In der Schulzeit geht es bald schon eigenständig vom Elternhaus weg; Teilhabe an Bildung in der Schule ist Voraussetzung, um etwas lernen und später ein selbstständiges Leben führen zu können.

- Bei den Peers, von den Gleichaltrigen lernt es, dass man die Welt auch anders sehen kann als die Eltern.

- Der Besuch und das Nutzen von kulturellen Veranstaltungen und Angebote bzw. Orten zur Freizeitgestaltung sind wichtig, um individuelle Interessen auszubilden und eine Persönlichkeit zu entwickeln.

- Mit der Berufsausbildung wird die Tochter, der Sohn auch wirtschaftlich unabhängig, kann sich eine eigene Wohnung leisten, eine eigene Familie gründen und die Eltern zu Großeltern werden lassen.

- Im Arbeitsleben, in der Wohnnachbarschaft, bei Freizeitangeboten, bei Vereinen und Kirchengemeinden gilt das Gleiche: Wem hier der Zugang verwehrt wird, wer nicht mitmachen und sich beteiligen kann, dem werden Chancen verwehrt, der wird benachteiligt.

Rollenwechsel

Zwischen Eltern und Kind erfolgt in dieser Zeit ein permanenter Rollenwechsel. Anfangs müssen Mütter und Väter umfassend da sein, dann zu einer Art ’sicherer Hafen‘ werden, in die das Kind nach seinen Explorationen in der Welt zurückkehren kann, in der Pubertät oft ein Streitpartner werden, an dem die sich selbst suchenden Jugendlichen sich abarbeiten können, schließlich nur noch diejenigen, die man ab und zu besucht oder mit einem Anruf erfreut, bis sie vielleicht wieder als Baby sittende Großeltern gefragt sind. Die ursprüngliche Elternrolle wandelt sich also. Die Aufgabe der Sorge für das Kind schwindet, das Verhältnis wird partnerschaftlich – und irgendwann ‚dreht‘ es sich, wenn die Kinder sich ihrerseits um ihre gebrechlich werdenden Mütter und Väter kümmern, für sie sorgen und auch Verantwortung und die gesetzliche Betreuung für sie übernehmen.

In diesem Prozess ist es teilweise herausfordernd für Eltern, dass sie es mit – wechselnden und unterschiedlich qualifizierten und geeigneten – ‚Ersatzeltern‘ zu tun bekommen, mit KiTa- Erzieher*innen, Lehrkräften, Ausbilder*innen etc., die Aufgaben übernehmen, die vorher alleine bei den Eltern lagen. Das kann konfliktträchtig sein, wenn etwa gegensätzliche Erziehungsvorstellungen gegeneinanderstehen oder auch Differenzen in Bezug auf die Art und Weise, wie etwa Bildung an das eigene Kind vermittelt wird.

Gelingende

Ablösung

In der Regel gelingt die Ablösung. Kinder werden eigenständig, Eltern entlassen sie in ihr eigenes Leben [2]. Allerdings wohnte 2015 noch ein Drittel (34,3 %) der 25-jährigen Männer und ein Fünftel (21,9 %) der gleichaltrigen Frauen in Deutschland ledig im elterlichen Haushalt [3], was den „Jugendlichen den Beinamen ‚Nesthocker-Generation‘ eingebracht hat“ [4], und nach den Angaben von Eurostat [5] lebten im Jahr 2018 immer noch 40,4 % der jungen Menschen im Alter zwischen 18 und 34 mit ihren Eltern. Vielen jungen Erwachsenen fehlen wegen verlängerter Ausbildungszeiten die finanziellen Mittel für ein Leben außerhalb des Elternhauses und sehr lange gewordene Ausbildungszeiten bringen einen Aufschub von Rollenübergängen mit sich. Gleichwohl gilt es in unserer Gesellschaft als ‚normal’, dass Töchter und Söhne irgendwann von ihren Eltern unabhängig werden; über das ‚Hotel Mama‘ wird schmunzelnd geredet.

Eltern eines Menschen mit schwerer und mehrfacher Behinderung werden – und sein

Auch für Eltern von Menschen mit schwerer und mehrfacher Behinderung und diese selbst stellt sich die beschriebene doppelte Aufgabe: Deren Teilhabe innerhalb der Familie zu ermöglichen sowie ihre Verselbständigung bzw. Ablösung von der Familie und die Unterstützung ihrer Teilhabe in allen wichtigen Lebensbereichen. Unter den Bedingungen einer schweren und mehrfachen Behinderung stoßen sie dabei allerdings auf spezifische Hindernisse.

Schwer behindert werden – an der selbstbestimmten Teilhabe

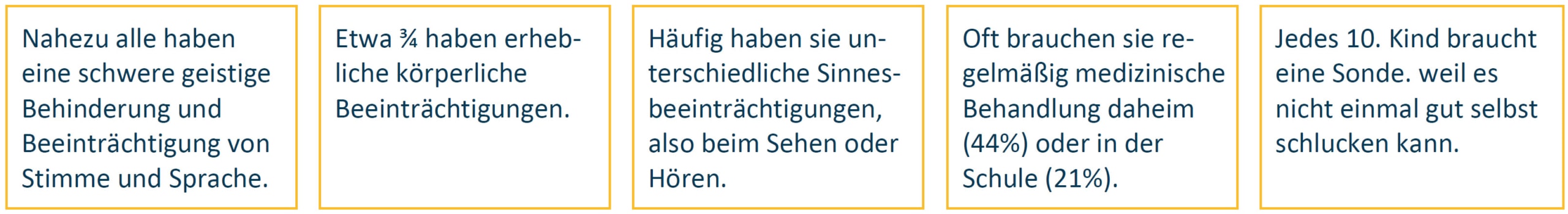

Um welche Menschen geht es? In einer großen Studie zur Bildungsrealität von Kindern und Jugendlichen mit schwerer und mehrfacher Behinderung in Baden-Württemberg haben wir festgestellt, dass diese zunächst durch erhebliche und vielfältige Beeinträchtigungen bei Ihrer Teilhabe behindert werden:

Vielfältige Beeinträchtigungen bei der Teilhabe

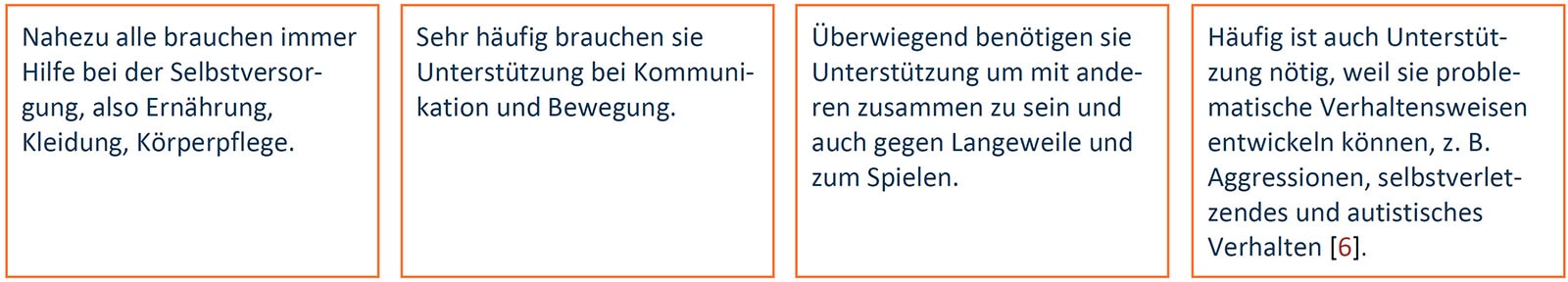

Wegen vielfältiger Einschränkungen ihrer Fähigkeiten sind sie von sehr viel Anregung und Unterstützung in allen Lebensbereichen abhängig:

Anregung und Unterstützung in allen Lebensbereichen

Bedeutung

Was bedeutet also eine schwere und mehrfache Behinderung konkret? Wesentlich sind für die Menschen zunächst die erheblichen Beeinträchtigungen und eingeschränkten Kompetenzen und der daraus resultierende fast umfassende Unterstützungsbedarf. Als entscheidend für ihr schwer-behindert-Werden ist aber, dass sie in der Folge in (fast) allen Lebensbereichen daran ge-hindert werden, selbstbestimmt teilzuhaben. Sie sind in besonderem Maße von Aussonderung, von Ausschluss von der Teilhabe an Gesellschaft und Kultur bedroht:

Sie spielen in den allgemeinen KiTas und Schulen kaum eine Rolle, ebenso auf dem Arbeitsmarkt, bei Freizeitaktivitäten und im Arbeitsleben. Konkret bedeutet dies:

- Man traut ihnen nichts zu, auch nicht, dass man sie verstehen und mit ihnen kommunizieren kann.

- Die Pädagogik hat sie bis vor einiger Zeit für nicht bildungsfähig gehalten, mindestens bis Ende der 1970er Jahre [7], als Kinder mit geistiger Behinderung längst das Recht auf schulische Bildung hatten, wenigstens im Rahmen von Sonderschulen.

- Bei der schulischen Inklusion finden sich allenfalls einzelne von ihnen, und auch in Förderschulen ist ihre Teilhabe an guter schulischer Bildung keineswegs gesichert. Teilweise scheinen sie dort vor allem betreut, gut gepflegt und unterhalten zu werden, und vielen Lehrkräften fehlt die entsprechende Kompetenz um ihnen den Zugang zu schulischer Bildung zu ermöglichen [8].

- Allgemeine Angebote zur Freizeitgestaltung sind ihnen weitestgehend verschlossen, auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt findet man niemanden von ihnen, und auch die WfbM nehmen sie außer in NRW – nicht auf. Nicht einmal auf den Besuch einer Tagesstätte, eines Förder- und Betreuungsbereichs haben sie ein Anrecht, und deren Angebote sind zudem nicht unbedingt geeignet, um das Recht auf „Arbeit und Beschäftigung“ gemäß der BRK (Art. 27) einzulösen.

- Beim Wohnen werden sie sehr häufig von ambulant betreuten Wohnformen ausgeschlossen, und es gibt immer wieder Versuche, sie bei steigendem Pflegebedarf statt in Wohnstätten in Pflegeeinrichtungen unterzubringen.

- Die Schwere ihrer Behinderung liegt auch darin begründet, dass ihnen nicht – wie angesichts der besonderen Herausforderungen anzunehmen wäre – die am besten ausgebildeten, mit den wissenschaftlich fundiertesten Konzepten ausgestatteten Personen eine selbstbestimmte Teilhabe in allen Lebensbereichen ermöglichen. Sie werden eher von geringer qualifiziertem und schlechter bezahltem, häufig gar nicht ausgebildetem Personal begleitet und gefördert, oft nur betreut und versorgt [9].

- Am folgenreichsten ist jedoch die Form des Behindert-Werdens, die darin liegt, dass sie weitgehend gar nicht wahrgenommen werden. Nach Hahn u.a. findet eine „Verweigerung des Zusammenlebens“ statt, sie sei „gesellschaftliches Bewältigungsmuster schwerer Behinderung“ [10]. Die große Mehrheit unserer Bevölkerung und die meisten Ärzte, Therapeuten, Lehrer und Politiker kennen diese Menschen nicht, weil sie in ihrem Alltag nicht vorkommen. Und einige stellen sogar ihr Lebensrecht in Frage und bestreiten ihnen – wie etwa Peter Singer [11] – den Personstatus.

Behindert durch un-

zureichende Angebote

Menschen, die wir schwer und komplex behindert nennen, werden also vor allem durch unzureichende und vorenthaltene Angebote des Lernens, von Hilfen, Therapien und Förderung, sowie durch Ausgrenzung und nicht wahrgenommen Werden in einem schwersten Maße behindert.

Eltern sein – von einem erwachsenen Menschen mit schwerer und mehrfacher Behinderung

Herausforderungen

Diese Lebensbedingungen stellen die Eltern von Menschen mit schwerer und mehrfacher Behinderung vor ganz besondere Herausforderungen. Schon die „erste“ Elternaufgabe, ihrem Kind eine volle Teilhabe und Zugehörigkeit am Leben in der Familie zu ermöglichen, bringt hohe Anforderungen mit sich. Bemerkenswert vielen Müttern und Vätern gelingt es jedoch, ihrer Tochter oder ihrem Sohn in der Familie elementare Teilhabe und das Gefühl der Zugehörigkeit zu ermöglichen. Sie vermitteln ihrem Kind die Erfahrung angenommen, als unverwechselbare Persönlichkeit wertgeschätzt und geliebt zu werden und eine wichtige Rolle in der und für die Familie zu spielen. Dies gelingt, indem hohe kognitive, emotionale und praktische Belastungen in Zusammenhang mit der Diagnose, mit der Gesundheit des Kindes und mit seinem Verhalten bewältigt und Lebenspläne grundlegend geändert werden. Auch das Risiko, als Familie soziale Isolation und wenig Anerkennung und Unterstützung zu erleben, gehört zu den Herausforderungen. Gleichwohl erleben viele Eltern – im Nachhinein – in dieser Lebensphase die Chance, eigene Stärken zu entdecken und an den Aufgaben selbst gewachsen zu sein. Viele entdecken persönliche Bewältigungskräfte (Optimismus, Zuversicht in die eigenen Handlungsmöglichkeiten) und auch Zufriedenheit mit der sozialen Unterstützung (Ehe- oder Lebenspartner, Verwandtschaft und Freundeskreis) sowie Zufriedenheit mit Angeboten professioneller Hilfe [12].

Teilhabeerfahrungen

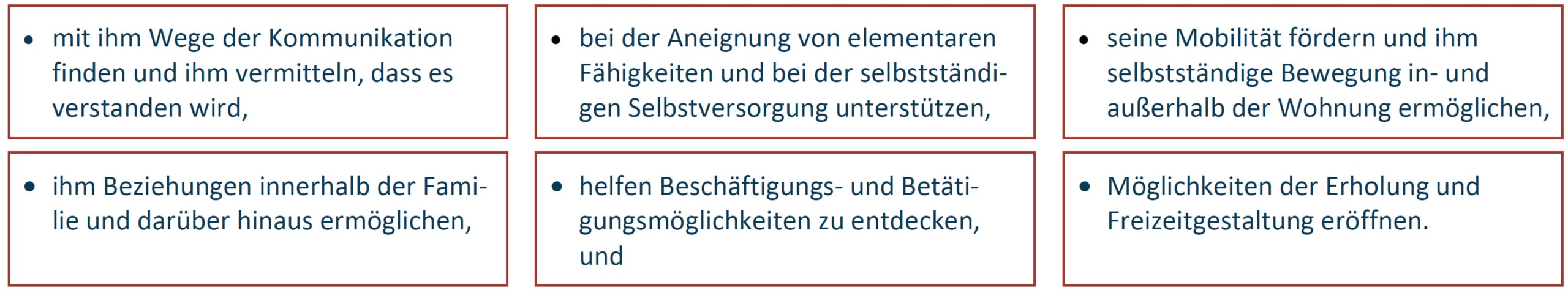

ermöglichen

Wichtig ist es, dass und wie es Eltern gelingt, ihrem Kind darüber hinaus Teilhabeerfahrungen zu ermöglichen, indem sie u. a.

Teilhabeerfahrungen ermöglichen

Erschwernisse der Ablösung und Verselbständigung bei Erwachsenen mit schwerer und mehrfacher Behinderung

Wege zur Teil-

habe eröffnen

Danach wird auch die zweite Aufgabe, der Tochter oder dem Sohn den Weg aus dem sicheren Hafen der Familie hinaus und in ein selbstständiges und selbst verantwortetes Leben und gesellschaftlicher Teilhabe zu bahnen und zu ermöglichen, zur besonderen Herausforderung für Mütter, Väter und Geschwister.

Die Möglichkeiten und die Motivation der erwachsen werdenden Töchter und Söhne, sich von den Eltern zu lösen, sind oft beeinträchtigt. Häufig haben diese bereits negative Trennungserfahrungen gemacht, etwa durch belastende Krankenhausaufenthalte. In Bezug auf eigene Wünsche und Fähigkeiten zeigen viele Heranwachsende mit Behinderung eine Ambivalenz: Auf der einen Seite wollen sie mehr Unabhängigkeit, Selbstbestimmung und Eigenständigkeit und ein Leben‚ wie andere auch’. Doch je mehr sie merken, dass sie bei der Bewältigung komplexer Anforderungen in der Umwelt von Unterstützung abhängig sind, desto unsicherer werden sie. Veränderungen stellen sie ohnehin vor besondere Herausforderungen und das Fällen von gravierenden Entscheidungen ist für sie besonders schwierig.

Mangelndes

Zutrauen

Vor allem trauen sich viele ein von der Familie unabhängiges Leben nicht zu, weil sie dies nicht ausreichend anbahnen und ausprobieren konnten. Üblicherweise lernen Kinder schrittweise in Kindergarten, Schule, Ausbildungsstätten, Betrieben, bei Freizeitanbietern u.a.m., sich von der Familie zu lösen und die Welt zu eröffnen. Junge Leute, die als geistig und schwer behindert gelten, verfügen jedoch über weniger Freiräume und Möglichkeiten zur Selbsterprobung. Vor allem dann, wenn sie Sonderinstitutionen besuchen, können sie die Ablösung nicht in vergleichbarer Form einüben und damit schrittweise bewältigen: In den Kindergarten und die Schule werden sie gebracht, Freizeitkontakte finden allenfalls organisiert statt, Gleichaltrigenkontakte erleben sie deutlich weniger, eine Beschäftigung finden sie oft nur in einer Förder- und Betreuungsgruppe, und eine eigene Wohnung oder das Eingehen einer Partnerschaft bleibt ihnen meist verwehrt. Der Auszug aus der Herkunftsfamilie erfolgt in der Regel fremdbestimmt (durch Eltern, Fachleute, unter Behördenmitwirkung) und häufig sehr spät [13].

Permanente

Verantwortung

Auf Seiten der Eltern fördert der hohe Unterstützungsbedarf die Fürsorgebereitschaft und permanente Verantwortlichkeit. Sie lernen im Laufe des Zusammenlebens mit ihrem Kind zu akzeptieren, dass es von ihnen besonders abhängig ist [14]. Dies erschwert das Loslassen, weil die Eltern nie sicher sein können, wie gut professionelle Begleiter*innen ihre Tochter, ihren Sohn betreuen werden. Manche junge Erwachsene mit Behinderung werden weiterhin als ‚Kinder‘ betrachtet und entsprechend behandelt.

Kinder mit Behinderung sind häufig zentraler Lebensinhalt der Eltern, die sich mit zunehmender Ablösung neu orientieren müssen – oder Sohn oder Tochter möglichst lange bei sich und die Hauptverantwortlichkeit für diese behalten. Vor allem bei der älteren Elterngeneration findet sich noch die Überzeugung, eine ‚lebenslange Elternschaft’ sei erforderlich, das sei sozusagen ihre Pflicht und unabdingbar, weil ihr Kind sie lebenslang brauche. Bei der jüngeren Elterngeneration hat sich dies deutlich verändert. Sie postulieren meist für ihre Kinder und damit auch für sich selbst einen ‚normalen’ Lebenslauf, bei dem die Elternschaft auf das Kindes- und Heranwachsendenalter beschränkt ist. Gelegentlich finden sich allerdings noch immer herkömmliche Sichtweisen:

Im Jahr 2002 erhielt eine Mutter das Bundesverdienstkreuz: Sie habe ihren schwerstbehinderten Sohn selbstlos fünf Jahrzehnte rund um die Uhr gepflegt und ihm damit eine Heimunterbringung erspart, [… dabei] weder Kur noch Urlaub gemacht und es dem Sohn ermöglicht, in der häuslichen Geborgenheit leben und weitgehend am normalen Alltag teilnehmen zu können. Zudem habe sie der Solidargemeinschaft eine große Menge Geld gespart […]. [15]

Hindernisse

Die Vorstellungen, die sich hier widerspiegeln und bei manchen Behörden, PolitikerInnen, NachbarInnen, Verwandten und auch Eltern selbst noch immer wiederfinden, stellen ein Hindernis für gelingende Ablösung statt. Eltern müssen sich – entgegen der Auffassung, sie seien lebenslang für ihr ‚Kind’ verantwortlich und sie sollten die Gemeinschaft nicht mit ihren Problemen belasten – für eine Ablösung entscheiden. Und sie müssen selbst dafür aktiv werden und die Herausforderungen bewältigen, einen Ort zu finden, der tatsächlich geeignet erscheint, wo die Tochter, der Sohn mit Behinderung leben kann und mag – und wo sie/er ‚genommen’ wird, auch wenn eine erhebliche Beeinträchtigung vorliegt oder herausfordernde Verhaltensweisen das Zusammenleben erschweren. Gleiches gilt, wenn Eltern – und Tochter oder Sohn selbst – eine inklusive Ablösung anstreben. Mangels geeigneter Angebote gründen einige Eltern selbst inklusive Wohngemeinschaften, um hier einen Weg zu bahnen.

Normalisierung

und Autonomie

Ablösung gelingt vielen Familien und ihren Söhnen und Töchtern mit schwerer und mehrfacher Behinderung. Dazu trägt bei, dass Menschen mit Behinderung samt ihren Eltern sich ermutigt fühlen, einen (möglichst allgemeinen) Kindergarten zu nutzen, möglichst eigenständig zur Schule zu gehen, eine gute Beschäftigungsmöglichkeit zu finden, in der Freizeit, in der Nachbarschaft, in Vereinen, Kirchengemeinden etc. Kontakte zu suchen, mit Gleichaltrigen etwas zu unternehmen, Interessen zu entwickeln und nachzugehen und dabei ‚auf eigene Beine’ zu kommen. Beziehungen einzugehen, herauszufinden, wie und wo gewohnt werden möchte, mit wem zusammen – und welche Begleitung und Unterstützung gebraucht wird und wo diese zu bekommen ist. Auf dem Weg zu mehr Eigenständigkeit und individueller Autonomie helfen Begleitung und Unterstützung, wie sie beispielsweise im Konzept der Persönlichen Zukunftsplanung vorgesehen sind. In einer Zukunftskonferenz können Menschen mit Behinderung ihre Wünsche entwickeln und artikulieren und die dafür erforderlichen Schritte planen – am besten unter Einbeziehung der Personen, die dafür hilfreich sein können. Dazu gehören FreundInnen und Verwandte (auch Eltern!) ebenso wie professionelle BegleiterInnen etc.

Elternrolle und -aufgaben im Erwachsenenalter der Töchter und Söhne mit schwerer und mehrfacher Behinderung

Wahrnehmen als

Erwachsene

In vielen Fällen bleiben diese auch als Erwachsene in der Familie, besuchen gleichwohl einen Förder- und Betreuungsbereich und andere Angebote, während sich der Zugang zu weiteren Teilhabechancen etwa im Sport, bei der Kultur, bei der Arbeit, bei Freizeiten etc. oft viel schwieriger darstellt als für Menschen mit weniger ausgeprägten Beeinträchtigungen. Damit bleibt der enge Rahmen der Familie oft der Hauptort für Teilhabe, an dem die Menschen mitmachen und dazu gehören können. Und das in einer Situation, in der die Eltern immer mehr altern und Geschwister die Familie verlassen. Schwierig gestaltet sich für die Eltern in dieser Phase und Situation u.a. die Aufgabe, Tochter oder Sohn, die weiterhin ihre Unterstützung brauchen, nicht in der Kindesrolle zu verhaften, sondern als Erwachsene wahrzunehmen und zu begegnen.

Verhältnis zu den professionellen ,Stellvertreter*innen‘ gestalten

Lebenslanger

Unterstützungsbedarf

Auch wenn die Menschen aus der Familie in eine Wohnstätte ausziehen, bleibt das Bewusstsein vieler Eltern bestehen, die Verantwortung für ihr ‚Kind‘ nicht abgeben zu dürfen. Menschen mit schwerer und mehrfacher Behinderung sind und bleiben in erheblichem Maße von Unterstützung abhängig, um ihren Alltag bewältigen zu können. Während bei anderen Heranwachsenden die schrittweise Ablösung mit zunehmender Eigenständigkeit und Unabhängigkeit von Unterstützung einhergeht, bleiben Erwachsene mit schwerer und mehrfacher Behinderung lebenslang auf Unterstützung angewiesen, die sie nun von anderen Personen, meist professionellen Begleiter*innen und Assistent*innen in Schule, Werkstatt/FUB, Wohnstätte etc. erhalten. Für die Eltern, die die Abhängigkeit ihrer Tochter, ihres Sohnes von Unterstützung kennen und sich weiterhin für diese verantwortlich fühlen, entsteht hier ein neues Problem: Sie kennen Ihre Tochter, ihren Sohn länger und besser als alle anderen, die ihre Elternaufgaben inzwischen teilweise übernommen haben, für diese sorgen, mit ihnen kommunizieren, sie begleiten. Wie aber können Eltern sicher sein, dass ihre „Stellvertreter*innen“ ihren Job gut machen? Wie können sie sich darauf verlassen, dass es ihrem ‚Kind‘ gut geht, dass die Profis es verstehen und auf seine Bedürfnisse eingehen? Bekommen sie z. B. Einblick in den Alltag der Tages- oder Wohnstätte? Werden sie gefragt, was ihr Kind braucht, möchte, ausdrücken will und kann? Sie müssen ihr Verhältnis zu den professionellen Begleiter*innen irgendwie regeln. Sie benötigen Einblicke in den Betreuungsalltag und Transparenz. Und sie brauchen das Gefühl, dass sie von ihren – so sehen sie es oft – ‚Stellvertreter*innen‘ in ihren spezifischen Kompetenzen ernst genommen werden, dass diese ihre Erfahrung, ihr ‚Kennen‘ ihrer ‚Kinder‘ ernst nehmen und ihre Nachfragen, wie es diesen geht, nicht als Zeichen zu enger Bindung, als Einmischung und nicht akzeptierte Ablösung interpretieren. Sie wollen anerkannt werden als Menschen, die auch ihrem nicht mehr bei ihnen lebenden ‚Kind‘ lebenslang das Gefühl unabdingbarer Zugehörigkeit, eines emotionalen Rückhalts geben können.

Eltern leben in dem Konflikt, dass sie ihr Kind loslassen und ihm die Chance eines Lebens in einer anderen, in einer erwachsenen Welt geben müssen, und dem Verantwortungsgefühl für sein Wohlbefinden. Sie müssen ein Arrangement finden, ihre Rolle im Verhältnis zu den Profis definieren, bei und mit denen ihr Kind jetzt lebt.

Elternverantwortung auf Dauer?

Recht auf selbst-

bestimmte Teilhabe

Erwachsene mit schwerer und mehrfacher Behinderung haben wie alle anderen ein Recht auf selbstbestimmte Teilhabe in allen relevanten Lebensbereichen. Nach dem BTHG haben sie auch das Recht, ja sind sie gefordert, selbst zu sagen und zu entscheiden, welche Art der Teilhabe sie mit wessen Unterstützung ermöglicht bekommen. Sehr viele von ihnen sind jedoch nicht nur sehr begrenzt in ihrer Möglichkeit, Wünsche zu äußern und Teilhabeziele zu benennen; sehr oft haben sie auch große Probleme, überhaupt herauszufinden, was sie wollen und dann auch Entscheidungen zu treffen.

Interessen

einschätzen

Es muss zwischen Eltern und professionellen Begleiter*innen partnerschaftlich geklärt werden, wer in welchen Situationen die passende Unterstützung solcher Entscheidungen zu bieten hat. Wenn Menschen selbst keine Entscheidungen treffen können, müssen andere sie unterstützen, indem sie aus ihrem Verhalten, aus den Erfahrungen mit ihnen heraus einschätzen, was wohl am ehesten ihrem Interesse entsprechen, wobei sie sich wohl am besten fühlen würden. Natürlich nehmen Eltern für sich in Anspruch, ihre Kinder, deren Vorlieben und Bedürfnisse, am besten zu kennen. Andererseits können auch professionelle Begleiter*innen den Eindruck haben, dass sie eher einfühlsam auf die – oft nicht sprachlichen – Äußerungen eingehen können als Mütter und Väter, die möglicherweise etwas festgefahrene Vorstellungen von dem haben, was ihr Kind braucht und möchte. Es braucht hier dringend eine Klärung auf Augenhöhe, wie die Perspektiven beider Bezugspersonen in wichtige Entscheidungen einbezogen werden können. Gute Bedingungen dafür bietet etwa das Konzept der persönlichen Zukunftsplanung, bei der ein so genannter Unterstützerkreis von für den Menschen wichtigen Bezugspersonen zusammenkommen und gemeinsam mit ihm Zukunftsperspektiven, Wünsche und Ziele und Möglichkeiten klären.

Wenn Eltern nach gelungener Ablösung plötzlich wieder gefragt sind …

Klare

Vereinbarungen

Eltern benötigen klare Vereinbarungen mit den ‚Profis‘, etwa über flexible Besuchsregelungen, die den Bedürfnissen der jeweiligen Familie angepasst sind. Sie tragen dazu bei, bei den Erwachsenen mit schwerer und mehrfacher Behinderung Bindungserfahrungen zu erhalten, für die der Kontakt zur Herkunftsfamilie wichtig bleibt. Es geht dabei um die Aufrechterhaltung der Beziehung zum Kind – in veränderter Form. Auch Angebote zur Unterstützung der Kontakte unter Eltern haben sich bewährt, für Austausch und gegenseitige Rückenstärkung. Anzeichen von Trennungsproblemen von Menschen mit Behinderung und ihren Eltern sollten als solche respektiert und entsprechend ‚feinfühlig‘ beantwortet werden. Auch Eltern brauchen eine ‚Bezugsperson‘, von der sie sich verstanden fühlen und der sie vertrauen. Eltern sollten mit ihren Erfahrungen und Kompetenzen einbezogen werden, z.B. in Krisensituationen, denn sie sind im Laufe der Jahre zu ExpertInnen für ihr Kind geworden. Und sie brauchen Informationen über Verhalten und Entwicklung ihres Kindes und keine geschönten Berichte.

Wenn so Vertrauen der Eltern gegenüber der Wohnstätte etc. wächst, wenn sie den Eindruck haben, dass ihr Kind sich wohlfühlt, können sie schrittweise ihr Verantwortungsgefühl abbauen und sich längerfristig ohne Schuldgefühle ihrer eigenen Lebensperspektive zuwenden und ihr Leben neu organisieren.

Bleibende

Elternrolle

Den Müttern und Vätern bleibt jedoch auch weiterhin der Teil ihrer Elternrolle, der sich darauf bezieht, dass sie sich für die Interessen und Rechte ihrer Töchter und Söhne einsetzen, indem sie bspw. die rechtliche Betreuung für sie wahrnehmen, für genügend qualifiziertes Personal einsetzen etc.

In den letzten Jahren haben sich die Bedingungen für diese auf Seiten der Menschen mit schwerer Behinderung und ihrer Eltern gelungenen Ablöseprozess allerdings vielerorts verändert. So erleb(t)en Mütter und Väter in Zeiten der Corona Epidemie und angesichts eines rapide zunehmenden Personalmangels immer wieder und häufiger, dass sie angefragt werden, ob und wie oft sie die Begleitung und Pflege ihrer erwachsenen Kinder wieder übernehmen können: An Wochenenden, bei Personalausfall, in Krisenzeiten … Sie stehen vor der Frage, ob und in welchem Umfang sie das Rad wieder zurückdrehen und die Ablösung von ihrem ‚Kind‘ ein Stück zurücknehmen können und müssen. Viele Eltern gehen darauf ein und übernehmen wieder einen Teil der Unterstützung, soweit ihre Kräfte das noch zulassen. Sie zeigen damit, dass sie ihr Verantwortungsgefühl für ihre Tochter, ihren Sohn noch immer behalten haben.

Vorbereitung der endgültigen Ablösung

Älter werdende

Eltern

Eine Elternaufgabe bleibt: Im Bewusstsein, dass sie nicht ewig leben werden und aller Voraussicht nach vor ihrer Tochter, ihrem Sohn sterben werden, beschäftigen sich Mütter und Väter schon früh mit der Frage, was aus ihrem ‚Kind‘ wird, wenn sie nicht mehr da sind. Auch wenn viele von ihnen über Jahrzehnte hin mit der Entscheidung über einen Auszug aus der Familie warten, streben sie diesen dann doch an, wenn sie selbst älter werden. Dazu gehört die Suche nach einem geeigneten Ort, der Versuch einzuschätzen, wie gut die Begleitung und Pflege dort sein werden, und die Vorbereitung ihrer Tochter, ihres Sohnes auf diesen Schritt, der von diesen möglicherweise nicht gewünscht und verstanden werden kann. Gleichzeitig versuchen sie zu arrangieren, dass private Personen, vor allem Geschwister, ihre Elternrolle der Verantwortung und des emotionalen Rückhalts, auch der gesetzlichen Betreuung übernehmen, wenn sie selbst dies nicht mehr können.

Elterliche Entscheidungsmacht und das Recht auf selbstbestimmte Teilhabe – ein Praxisbeispiel

Entscheidungen

treffen

Annette Lantiat und ihr Mann sind gesetzliche Betreuer ihrer erwachsenen Tochter Hannah. Sie müssen wichtige Entscheidungen für sie treffen und sich immer wieder fragen:

„Welche Entscheidung ist die beste für Hannah? Wie können wir sie unterstützen, möglichst gut und selbstbestimmt zu leben?“ [16]

Da die 27-jährige Hannah sich sprachlich nur sehr eingeschränkt äußern kann und ihre Eltern nur wenig Unterstützungs- und Austauschangebote zur Verfügung haben, bedeutet dies eine große Herausforderung für sie. Es ist oft unklar was es heißt, zum Wohle bzw. gemäß den Wünschen ihrer Tochter zu handeln, insbesondere weil sie sich zu ihrer Lebensplanung kaum äußern kann. So entsprach zum Beispiel die Entscheidung, nach einem passenden Wohnangebot zu schauen und den Auszug anzubahnen, nicht Hannahs Wunsch. Sie konnte sich kein Leben außerhalb des Elternhauses vorstellen. Alles nicht Vertraute war und ist für sie erst einmal beängstigend und bedrohlich. Die Eltern aber hielten die Vorbereitung des Auszugs der Tochter für erforderlich, um ihr ein möglichst unabhängiges und selbständiges Leben zu ermöglichen und sie dabei bestmöglich zu begleiten. Durch die Vorbereitung konnte Hannah schließlich den Gedanken akzeptieren und sogar eine gewisse Vorfreude verspüren. Als gesetzliche Betreuer in allen Bereichen entscheiden die Eltern auch über Hannahs Gesundheitsversorgung.

„Sie hat panische Angst vor Ärzten und noch mehr vor Spritzen. Wenn es nach ihr ginge, würde sie nie zum Arzt gehen. Und glücklicherweise ist sie kaum krank. Wir reduzieren Arztbesuche auf ein Mindestmaß. Corona-Impfungen ließen sich aber aus unserer Sicht nicht vermeiden, da wir Hannah weiterhin die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen wollten.“ [17]

Machtverhältnisse

und Verantwortung

Die Eltern sind mit ihren schwerwiegenden Entscheidungen für ihre Tochter weitgehend alleine gelassen. Sie müssen als gesetzliche Betreuer „nur einmal im Jahr einen formlosen Betreuungsbericht an das Amtsgericht schicken und alle sieben Jahre muss die Betreuung beim Amtsgericht neu beantragt werden, in diesem Verfahren wird dann auch Hannah angehört. Sie ist aber nicht in der Lage, einem unbekannten Richter gegenüber eventuelle Zweifel zu äußern. Vermutlich würde sie noch nicht einmal erkennen, wenn wir unsere Befugnisse missbrauchen.“ [18]

Die große Macht, die sie über ihre erwachsene Tochter mit Behinderung haben, irritiert die Eltern. „Mit ihren begrenzten Möglichkeiten der Kommunikation muss sich Hannah letztendlich unseren Entscheidungen beugen“ [19], sagen sie und nutzen nach bestem Wissen und Gewissen ihr Amt, „um Hannah ein möglichst gutes und selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Aber die Verantwortung, richtige Entscheidungen im Sinne unserer Betreuten zu treffen, wiegt schwer.“ [20]

Quellen

[1] DIMDI 2006 [2] vgl. Klauß 2007 [3] vgl. Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung 2017 [4] Papastefanou 1997, S. 51 [5] Eurostat 2020 [6] vgl. Klauß et al. 2006 [7] vgl. Ackermann 2011 [8] vgl. Klauß et al. 2006 [9] Fornefeld 2010 [10] Hahn et al. 2004, S. 15 [11] vgl. Singer 1994 [12] vgl. Sarimski 2015 [13] vgl. Klauß 1995, S. 448 [14] Hahn 1981 [15] Lebenshilfezeitung 2004, S. 10 [16] Lantiat o. J. [17] ebd. [18] ebd. [19] ebd. [20] ebd.

Literatur

Literatur

Ackermann, K.E. (2011): Pädagogische Impulse in der Schwerstbehindertenpädagogik. In: Fröhlich, A.D.; Heinen, N.; Klauß, Th. & Lamers, W. (Hrsg.): Schwere und mehrfache Behinderung interdisziplinär. Oberhausen: Athena.

Eurostat (2020): Anteil von Jugendlichen im Alter zwischen 18 und 34, die mit ihren Eltern wohnen, nach Alter und Geschlecht. URL: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_lvps08&lang=de. Entn. 18.02.2020.

Fornefeld, B. (2010): Alle sprechen von Bildung – Sind alle noch gemeint? Bildungsanspruch von Menschen mit Komplexer Behinderung. In: Musenberg, Oliver; Riegert, Judith (Hg.): Bildung und geistige Behinderung. Bildungstheoretische Reflexionen und aktuelle Fragestellungen. 1. Aufl. Oberhausen, Rheinl: Athena, S. 260–281.

Hahn, M. Th. (1981): Behinderung als soziale Abhängigkeit. Zur Situation schwerbehinderter Menschen. München.

Hahn, M.T.; Fischer, U. & Klingmüller, B. (Hrsg.) (2004): „Warum sollen sie nicht mit uns leben?“ Stadtteilintegriertes Wohnen von Erwachsenen mit schwerer geistiger Behinderung und ihre Situation in Wohnheimen. Zusammenfassende Gesamtdarstellung des Projektes WISTA. Reutlingen: Diakonie-Verlag.

Klauß, Th. (1995): Irgendwann kommt die Trennung … Für einen möglichst normalen Lebenslauf von Menschen mit geistiger Behinderung. In: Zeitschrift für Heilpädagogik, 46. Jg., Heft 9/1995, 443-450.

Klauß, Th., Lamers, W. & Janz, F. (2006): Die Teilhabe von Kindern mit schwerer und mehrfacher Behinderung an der schulischen Bildung – eine empirische Erhebung. URL: http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/volltextserver/volltexte/2006/6790/

Klauß, Th. (2007): Ablösung, Trennung vom Elternhaus. In: Theunissen, Georg, Kulig, Wolfram, Schirbort, Kerstin (Hrsg.): Handlexikon Geistige Behinderung. Schlüsselbegriffe aus der Heil- und Sonderpädagogik, Sozialen Arbeit, Medizin, Psychologie, Soziologie und Sozialpolitik. Stuttgart.

Lantiat, A. (o. J.): Eltern als gesetzliche Betreuer – Eine große Verantwortung Zugriff am 18.07.2023.

Lebenshilfezeitung (2004): Ausgabe 1 S. 10.

Papastefanou, Christiane (1997): Aufbruch und Ablösung im Erleben von Eltern und Kindern. Weinheim, München.

Sarimski, K. (2015): Lebenslagen von Eltern mit Kindern mit Behinderung und Gestaltung von Frühförderung. Zugriff am 30. 04. 2023.

Singer, P. (1994): Praktische Ethik. Stuttgart: Reclam. 2. revidierte und erweiterte Auflage

Impulsfragen

Bedeutung der Eltern für die selbstbestimmte Teilhabe ihrer Kinder in Familie und Gesellschaft

- Welche Bedeutung hatten Ihre Eltern für Ihre selbstbestimmte Teilhabe an allen für Sie relevanten gesellschaftlichen Bereichen?

- Wie haben Sie es Ihnen zunächst ermöglicht, im Rahmen der Familie teilzuhaben und Ihre Fähigkeiten und Möglichkeiten zu entwickeln?

- Wie hat Ihre Familie Ihnen den Weg in die selbstbestimmte Teilhabe an der Gesellschaft gebahnt?

- Welche bleibende und dauerhafte Bedeutung haben die Eltern für die von Ihnen begleiteten Menschen mit schwerer und mehrfacher Behinderung?

- Gibt es Vereinbarungen zwischen Ihrer Einrichtung und Müttern und Vätern darüber, wie Kontakte gestaltet und Verantwortlichkeiten aufgeteilt werden?

Behinderte Teilhabe und Unterstützung der Ablösung

- Was hindert die Menschen mit schwerer und mehrfacher Behinderung, die Sie kennen, vor allem daran, selbstbestimmt in für Sie relevanten gesellschaftlichen Bereichen teilzuhaben?

- Welchen wichtigen Beitrag leisten Sie mit Ihren Teilhabeangeboten dafür, dass Menschen mit schwerer und mehrfacher Behinderung die Ablösung von der Familie und das Dazugehören in wichtigen Lebensbereichen gelingt?

- Wie gestalten Sie dabei die Kooperation mit den Familien, damit diese ihre ‚Kinder‘ schrittweise loslassen können?

- Welche Rolle könnten eine persönliche Zukunftsplanung mit einem Unterstützer*innen-Kreis und Konzepte zur Entscheidungsunterstützung (decision support) spielen?

Neue Herausforderungen für Eltern – und Unterstützungsangebote

- Erleben Sie Situationen, in denen Eltern wieder Aufgaben übernehmen sollten, die sich mit der Ablösung ihrer Tochter, ihres Sohnes eigentlich abgegeben haben?

- Welche Probleme ergeben sich daraus für die Eltern und für deren ‚Kinder‘ – und wie begegnen Sie diesen?

- Wie könnte ein – von Eltern vermisstes – Unterstützungsangebot aussehen?