Normalisierungsprinzip: Ein Schlüssel zur Lebensqualität

Was ist das Normalisierungsprinzip?

Das Normalisierungsprinzip hat in der Behindertenhilfe eine lange Tradition und hat sowohl Einrichtungen als auch Angebote für Menschen mit Behinderung nachhaltig verändert. Das Normalisierungsprinzip wurde als Leitidee in den 1960er und 1970er Jahren in Skandinavien und Amerika entwickelt. Zu dieser Zeit lebten Menschen mit Behinderung häufig in Großeinrichtungen, die sich eher in ländlichen Gebieten oder am Stadtrand befanden. Dies führte dazu, dass Menschen mit Behinderung kaum am gesellschaftlichen Leben teilhaben konnten und in der Öffentlichkeit nicht wahrgenommen wurden.

Heilanstalt Strecknitz bei Lübeck, Männer-Haus ©

Räumliche Trennung von Lebensbereichen

Diese Lebensumstände wurden mit dem Normalisierungsprinzip als Leitidee kritisch hinterfragt: Die Lebensbedingungen und Teilhabemöglichkeiten von Menschen mit Behinderung sollten verbessert und auch die Wahrnehmung und Anerkennung dieses Personenkreises in der Gesellschaft verändert werden. Das bedeutet, dass das Normalisierungsprinzip sowohl die Gesellschaft (z. B. die Rolle von Menschen mit Behinderung in der Gesellschaft) als auch das Individuum (z. B. die Grundlagen für ein individuell gutes Leben) in den Blick nimmt [1].

Mit dem Normalisierungsprinzip ging die Forderung nach einer (räumlichen) Trennung der Lebensbereiche Wohnen, Arbeit, Freizeit und Therapie in der Behindertenhilfe einher. Nicht alle Aktivitäten eines Menschen sollten sich an einem Ort, in einer Einrichtung, in ein und demselben sozialen Kontext stattfinden.

Schrittweise Auflösung von Großeinrichtungen

Bei der praktischen Umsetzung des Normalisierungsprinzips wurden aber nicht nur die konkreten Betreuungsbedingungen in Einrichtungen für Menschen mit Behinderung hinterfragt, z. B. auch die Trennung der Geschlechter im Wohnbereich. Auch auf institutioneller Ebene wurden Veränderungsprozesse angestoßen, z. B. die schrittweise Auflösung von Großeinrichtungen und die Einrichtung von ambulanten Angeboten [2].

Ein Leben so normal wie möglich

Dem Normalisierungsprinzip liegt der Gedanke zugrunde, dass sich die Rahmenbedingungen und nicht die Menschen mit Behinderung ändern müssen. Übergreifendes Ziel des Normalisierungsprinzips war und ist es, dass alle Menschen, also auch Menschen mit schwerer Behinderung, ein Leben ‚so normal wie möglich‘ in der Gesellschaft führen können [3].

Normalisierungsprinzip als Ausgangspunkt anderer Leitideen

Mit dem Normalisierungsprinzip wurde auch der Grundstein für andere Leitvorstellungen in der Begleitung von Menschen mit Behinderung gelegt, beispielsweise für die Bemühungen um Selbst- und Mitbestimmung, Inklusion oder auch die Sozialraumorientierung. Diese Leitideen können im weitesten Sinne auf Veränderungsprozesse, die durch das Normalisierungsprinzip angestoßen wurden, zurückgeführt werden.

Doch was genau bedeutet es, ein normales Leben zu führen, und welche Aufgaben ergeben sich aus dieser Leitidee für die Begleitung von Menschen mit schwerer Behinderung?

Wie oben beschrieben, war und ist das Normalisierungsprinzip ein wichtiger Bezugspunkt für die Praxis und hat viele Veränderungen initiiert. Es gab aber lange Zeit kaum eine kritische Auseinandersetzung mit den Begriffen ‚normal‘ oder ‚Normalität‘, auf welche sich das Normalisierungsprinzip bezieht [4].

Was bedeutet Normalität?

Im Alltagsverständnis wird das als ‚normal‘ bezeichnet, was natürlich, gewohnt, bekannt oder vertraut erscheint. ‚Normal‘ sind nach diesem Verständnis Lebensumstände, Aktivitäten oder Verhaltensweisen, die häufig in der Gesellschaft vorzufinden sind, z. B. zu arbeiten, den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen, aber auch in einer Großstadt weniger Kontakte zu seinen Nachbar_innen zu haben. An diesen Beispielen wird deutlich, dass das, was rein statistisch betrachtet ‚normal‘ ist, noch lange nicht positiv bewertet werden muss und für den Einzelnen erstrebenswert ist.

Normalität lässt sich aber auch anders bestimmen, nämlich als die Lebensumstände, die für den Menschen allgemein als wichtig und wertvoll erachtet werden. Diese Normen kann man auch als Idealnormen bezeichnen. Nach diesem Verständnis ist Normalität das Ergebnis gesellschaftlicher Aushandlungsprozesse in Bezug auf kulturelle und soziale Normen [5].

Normen als Indikator aktueller gesellschaftlicher Realitäten

Normen befinden sich im steten Wandel, da sich auch die gesellschaftlichen Realitäten verändern und Normalität häufig innerhalb einer bestimmten Gruppe, Generation etc. unterschiedlich definiert wird [6]. Dabei ist das, was als ‚normal‘ gilt, heute wesentlich flexibler als noch vor einigen Jahrzehnten [7]. Ein viel größeres Spektrum an unterschiedlichen Lebensumständen und Lebensentwürfen wird heute als normal angesehen und gesellschaftlich anerkannt. Hierzu zählen beispielsweise unterschiedliche sexuelle Orientierungen, der Wunsch, vielleicht gerade nicht das ganze Arbeitsleben an einer einzigen Arbeitsstelle zu verbringen, oder auch sehr unterschiedlichen Aktivitäten in der Freizeit nachzugehen.

Normalität lässt sich also – heutzutage noch viel weniger als zur Entstehungszeit des Normalisierungsprinzips – einheitlich und endgültig definieren. Vielmehr ist jede_r immer wieder neu aufgefordert zu bestimmen, was ein normales, ein ‚gutes‘ Leben ausmacht.

Lebensqualität als Indikator für Normalität

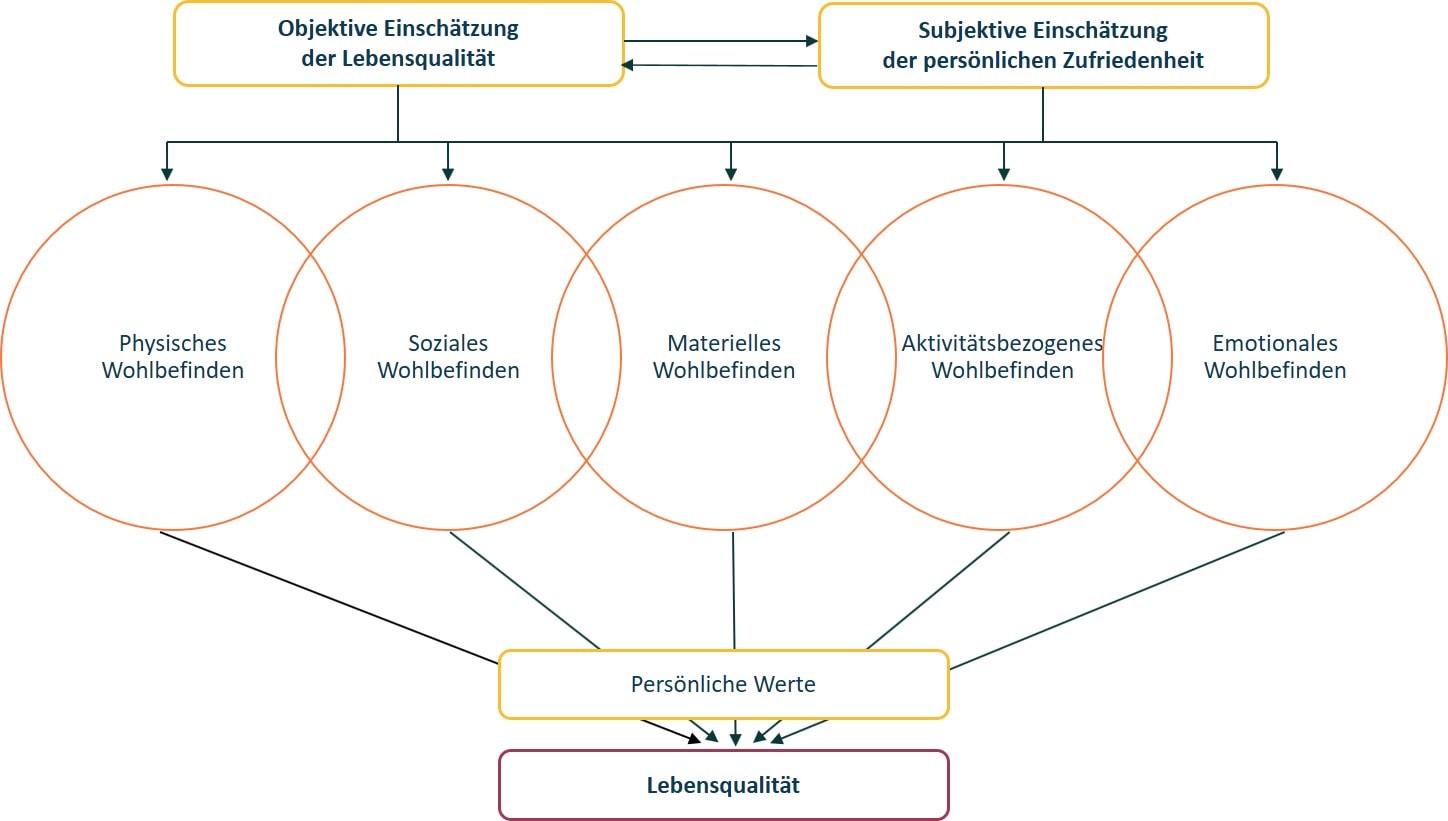

Die Frage danach, was in einem Leben ‚normal‘ ist oder sein sollte, ist somit eng verbunden mit der Frage der Lebensqualität (→ Theoretische Grundlagen: Lebensqualität). Lebensqualität wird dabei nicht nur durch objektive Faktoren bestimmt, wie beispielsweise durch den Lebensstandard, sondern auch durch subjektive Faktoren: Was ist der einzelnen Person wichtig? Welche Prioritäten setzt sie in ihrem Leben? Welche Interessen, Bedürfnisse und Vorstellungen von einem ‚guten‘ Leben hat die jeweilige Person? [8]

Lebensqualität nach Felce & Perry 1997

Selbstbestimmung und Anerkennung

Vor diesem Hintergrund hat sich auch das Verständnis des Normalisierungsprinzips weiterentwickelt. Es ist aus heutiger Sicht viel enger verknüpft mit der Idee der Selbstbestimmung und auch mit der Forderung nach Anerkennung von Menschen mit Behinderung als gleichberechtigte Bürger_innen, die selbstverständlich an vielfältigen gesellschaftlichen Lebensbereichen teilhaben können.

- Das Normalisierungsprinzip kann als wichtiges Reformkonzept angesehen werden, welches verschiedene Veränderungen in der Praxis angestoßen hat. Es zielt darauf ab, für Menschen mit Behinderung möglichst ‚normale‘ Lebensumstände zu schaffen.

- Als ‚normal‘ werden entweder Lebensumstände, Aktivitäten etc. bezeichnet, welche häufig in der Gesellschaft vorkommen und dadurch vertraut sind oder welche als wertvoll und wichtig erachtet werden.

- ‚Normalität‘ unterliegt dabei einem ständigen Wandel und kann je nach Zugehörigkeit zu einer Gruppe, Generation etc. anders definiert werden. Normalitätsvorstellungen sind immer auch gesellschaftlich geprägt.

- Die Frage danach, was normal ist, kann nie abschließend und einheitlich beantwortet werden. Die Frage nach einem ‚normalen‘ und ‚guten‘ Leben ist eng mit der Frage verbunden, was Lebensqualität für eine einzelne Person ausmacht. Dabei spielen nicht nur objektive Kriterien, sondern auch subjektive Aspekte eine wichtige Rolle.

Welche Bedeutung hat das Normalisierungsprinzip in der Arbeit mit Menschen mit schwerer Behinderung?

Frau Meier ist Beschäftigte an einem Arbeits- und Bildungsort. Jeden Morgen wird sie mit dem Bus vom Wohnheim in die Einrichtung gefahren. Sie ist auf umfassende Pflege angewiesen und benötigt bei allen Verrichtungen des Alltags Unterstützung. Ihre Hände kann sie auf Grund einer starken Spastik kaum benutzen. Frau Meier spricht nicht. Sie kommuniziert über Laute und Mimik. Elektrische Geräte kann sie mit Hilfe eines Power-Links bedienen. Frau Meier genießt klassische Musik. Da sie sehr von der Musik mitgerissen wird und dabei häufig anfängt zu lautieren und mit ihrem Rollstuhl zu schaukeln, besucht sie nur selten Konzerte, sondern hört ihre Lieblingsstücke allein über einen CD-Player. Frau Meier ist aber eigentlich gerne unterwegs und unter Leuten. Insbesondere der Einkauf auf dem Markt macht ihr sichtlich Freude. Weil andere Beschäftigte ihrer Gruppe aber von den vielen Menschen auf dem Markt gestresst sind und mit Ablehnung reagieren, finden Marktbesuche nur sehr selten statt.

Normalisierung durch Beseitigung von Teilhabebarrieren

Die Antwort auf die Frage, was ein ‚normales‘ Leben für Menschen mit schwerer Behinderung bedeuten kann, scheint häufig zunächst von dem hohen Unterstützungsbedarf und den besonderen Lebensumständen des Personenkreises bestimmt zu sein. Das, was für diesen Personenkreis ‚normal‘ ist, scheint sehr von den ansonsten gängigen gesellschaftlichen Normalitätsvorstellungen abzuweichen. So erscheint auch die Lebenssituation von Frau Meier auf den ersten Blick ‚besonders‘: Sie kann den Weg zur Arbeit nicht selbstständig zurücklegen, ihre Körperpflege muss von anderen übernommen werden, sie kann nicht sprechen und ihre Hände kaum nutzen.

Das Normalisierungsprinzip zielt aber gerade nicht darauf ab, die Fähigkeiten einer Person an allgemeinen Normalitätsvorstellungen zu messen und die Person an diese Erwartungen anzupassen. Vielmehr geht es darum zu hinterfragen, was ein ‚normales‘ und ‚gutes‘ Leben für diese Person ausmacht, welche Teilhabebarrieren in dieser Hinsicht bestehen und welche Unterstützung notwendig ist, um (mehr) Teilhabe an den verschiedenen Lebensbereichen zu ermöglichen.

Normalisierung durch Veränderung der Rahmenbedingungen

Im Fall von Frau Meier lassen sich unterschiedliche Teilhabebarrieren identifizieren: Dass Frau Meier nicht mit ins Konzert genommen wird, weil sie zu laut sein könnte und ihr Verhalten vom üblichen Verhalten von Konzertbesucher_innen abweicht, begrenzt letztlich ihre Möglichkeiten kultureller Teilhabe. Orientiert am Normalisierungsprinzip wäre hier zu fragen, wie man Rahmenbedingungen schaffen und Kultureinrichtungen vor Ort so weiterentwickeln und öffnen kann, dass auch Personen wie Frau Meier an diesen Angeboten teilhaben können.

Gesellschaftliche Herausforderungen

Diese Aufgabe ist mit vielen Herausforderungen verbunden und erfordert auch einen gesellschaftlichen Bewusstseinswandel. Die Entwicklungen im Zuge der öffentlichen Thematisierung von Inklusion und auch die vielfältigen Bestrebungen im Rahmen der Sozialraumorientierung zeigen aber, dass hier viel mehr möglich ist, als vor ein paar Jahren noch denkbar schien.

Normalisierung durch Individualisierung

Darüber hinaus verweist das Fallbeispiel aber auch auf Teilhabebarrieren, die in den institutionellen und organisatorischen Strukturen von Einrichtungen für Menschen mit schwerer Behinderung selbst begründet sind: Denn in vielen dieser Einrichtungen finden nahezu alle Aktivitäten im Gruppenkontext statt. Dadurch werden Spielräume für die Verwirklichung individueller Interessen und Vorstellungen von einem ‚guten Leben‘ häufig begrenzt. Im Fallbeispiel von Frau Meier wären also Überlegungen anzustellen, wie Aktivitäten nicht schon vorab durch die Alternative ‚alle oder keiner‘ ausgeschlossen werden und wie Möglichkeiten geschaffen werden können, dass Frau Meier zumindest hin und wieder den Einkauf auf dem Markt in Begleitung durch eine_n Mitarbeiter_in für die anderen übernehmen kann.

Teilhabebarrieren durch Normalitätsvorstellungen der Mitarbeiter_innen

Aber nicht nur institutionelle Rahmenbedingungen können die Teilhabe von Menschen mit schwerer Behinderung erschweren. Auch die Normalitätsvorstellungen von Mitarbeiter_innen können zu Teilhabebarrieren werden und zum Ausschluss aus bestimmten Lebensbereichen führen.

Normalitätsvorstellungen prägen Erwartungen

Menschen richten ihr Handeln danach aus, was ihnen ‚normal‘ erscheint. Normalitätsvorstellungen prägen darüber hinaus auch die Erwartungen, die Menschen an andere haben, und schaffen dadurch Handlungssicherheit. Die eigenen Vorstellungen davon, was ‚normal‘ ist, reduziert so die Komplexität von Alltagssituationen und verleiht Handlungssicherheit. Erst durch diese Reduktion ist es dem Menschen möglich, handlungsfähig zu bleiben [9].

Normalitätsvorstellungen und -erwartungen beeinflussen die Teilhabemöglichkeiten

Normalitätsvorstellungen haben also durchaus ihre Bedeutung und Funktion im Alltagshandeln. Problematisch sind sie dann, wenn durch sie unreflektiert auch die Handlungsspielräume anderer Personen auf Dauer begrenzt werden. In diesem Zusammenhang ist zu fragen, was Mitarbeiter_innen an Arbeits- und Bildungsorten von den Beschäftigten, die sie begleiten, häufig unbewusst und unhinterfragt erwarten und für sie für ‚normal‘ halten: Welches Bild haben die Mitarbeiter_innen von Menschen mit schwerer Behinderung? Was trauen sie ihnen zu, was nicht? Welche Angebote halten sie für die Beschäftigten für wichtig, welche Lebensumstände für ‚normal‘?

Normalität und Normalitätsvorstellungen

Denn die Normalitätsvorstellungen der Mitarbeiter_innen entscheiden mit darüber, an welchen Lebensbereichen und Aktivitäten Menschen mit schwerer Behinderung teilhaben können – nicht zuletzt deswegen, weil dieser Personenkreis in vielen Bereichen des Lebens von der Unterstützung anderer Personen abhängig ist. Den Mitarbeiter_innen kommt damit die große Verantwortung zu, ihre eigenen Normalitätsvorstellungen immer wieder kritisch zu hinterfragen.

An welchen Stellen übertragen sie das, was sie für sich selbst und ihr eigenes Leben als wichtig ansehen, unbewusst auf die Beschäftigten – die eigenen Hobbys, Essgewohnheiten, bestimmte Abläufe, wie sie alltägliche Aufgaben erledigen? Und auch umgekehrt: Welche Aktivitäten, die für ihr eigenes Leben wichtig sind, klammern Mitarbeiter_innen von vornherein für Menschen mit schwerer Behinderung aus, weil diese dem eigenen Bild von diesem Personenkreis nicht entsprechen, z.B. je nach Geschmacksvorliebe auch einmal eine Tasse Kaffee zu trinken? Die Normalitätsvorstellungen der Mitarbeiter_innen haben also einen großen Einfluss darauf, was im Alltag von Menschen mit schwerer Behinderung zur Normalität wird.

Eingeschränkte Teilhabe

Dies führt häufig auch dazu, dass Menschen mit schwerer Behinderung seltener die Möglichkeit haben, an den vielfältigen Aktivitäten und Lebensbereichen teilzuhaben, die für viele Menschen in der Gesellschaft selbstverständlich sind.

‚Normative Kraft des Faktischen‘

Sie haben dadurch weniger Gelegenheit, unterschiedliche Handlungsmöglichkeiten und Lebensentwürfe kennenzulernen, eigene Vorlieben zu entwickeln und sich ein Bild davon zu machen, was sie selbst für ihr eigenes Leben als erstrebenswert und ‚normal‘ erachten. Aber auch die Mitarbeiter_innen haben so weniger Gelegenheit, ihren eigenen Blick auf die Beschäftigten noch einmal zu überprüfen und ggf. auch zu erweitern und zu verändern, weil sie die von ihnen begleitete Person in den immer gleichen Situationen erleben. Im Sinne der ‚normativen Kraft des Faktischen‘ prägen so nicht nur die vorhandenen Normalitätsvorstellungen der Mitarbeiter_innen die Normalität, die Menschen mit schwerer Behinderung erleben, sondern diese erfahrene Normalität wirkt wiederum auch auf die Normalitätsvorstellungen der Mitarbeiter_innen zurück.

- Vorstellungen von Normalität helfen Menschen dabei, den komplexen Alltag zu ordnen und entscheidungsfähig zu bleiben. Diese individuellen Vorstellungen beeinflussen wiederum das praktische Handeln.

- Es ist wichtig, dass Mitarbeiter_innen an Arbeits- und Bildungsorten ihre Vorstellungen von Normalität reflektieren, um diese nicht unbewusst auf die Beschäftigten zu übertragen.

Welche Chancen und Herausforderungen ergeben sich daraus?

Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen entstehen vielfältige Chancen, wenn Mitarbeiter_innen an Arbeits- und Bildungsorten sich mit dem Normalisierungsprinzip und den eigenen Vorstellungen eines ‚normalen‘ und ‚guten Lebens‘ beschäftigen:

Auseinandersetzung mit eigenen Normalitätsvorstellungen

- Die Auseinandersetzung mit den eigenen Normalitätsvorstellungen kann Mitarbeiter_innen dazu anregen, die Vorstellungen und Zuschreibungen, die ihrem Handeln in der Praxis zugrunde liegen, zu hinterfragen. Hierdurch kann zu einer Reflexion und ggf. auch zu einer Erweiterung der Angebote an Arbeits- und Bildungsorten für Menschen mit schwerer Behinderung beigetragen werden.

Individuelle und vielfältige Lebensentwürfe

- Dies kann letztlich auch zu einer Pluralisierung von Lebensentwürfen für diesen Personenkreis führen. Häufig sind im Kontext schwerer Behinderung sehr ähnliche Lebensweisen vorzufinden. Viele Beschäftigte unterscheiden sich hinsichtlich des Kleidungsstils, der Frisur, ihrer Aktivitäten etc. viel weniger voneinander, als dies bei Menschen ohne Behinderung zu beobachten ist. Es ist davon auszugehen, dass diese Ähnlichkeiten nicht in den Persönlichkeiten der Menschen mit schwerer Behinderung selbst, sondern vielmehr in Zuschreibungen von außen begründet sind, durch die individuelle bzw. vielfältige Lebensentwürfe von vornherein begrenzt werden.

Öffnung der Einrichtung – Sozialraumorientierung

- Für die Beschäftigten können sich aus einer Öffnung der Einrichtung nach außen und einer entsprechenden Erweiterung des Angebots vielfältige Teilhabemöglichkeiten in Bezug auf Bildung, Arbeit, Freizeit etc. auch außerhalb der Einrichtung ergeben. Durch eine solche Öffnung werden Menschen mit schwerer Behinderung darüber hinaus auch gesellschaftlich als Mitbürger_innen ‚sichtbarer‘.

Veränderung der Rahmenbedingungen

- Auch wenn sich die Überlegungen im Rahmen des Normalisierungsprinzips im Laufe der Zeit verändert haben, erweist sich dessen Grundgedanke, dass sich die Rahmenbedingungen ändern müssen, damit Menschen mit schwerer Behinderung an den vielfältigen Angeboten der Gesellschaft teilhaben können, nach wie vor als zeitgemäß und anschlussfähig an aktuelle Leitvorstellungen, z. B. an Überlegungen zur Selbstbestimmung oder Inklusion.

Neben diesen Chancen sind einige Herausforderungen in Zusammenhang mit der Umsetzung des Normalisierungsprinzips für Menschen mit schwerer Behinderung zu nennen:

Reduktion auf einheitlich definierte Normen und pflegerische Versorgung

- Eine grundlegende Herausforderung liegt in der Beantwortung der Frage, was ein ‚normales Leben‘ für Menschen mit schwerer Behinderung, auch angesichts ihres hohen und oft lebenslangen Unterstützungsbedarfs, ausmacht. Eine Orientierung an einem gesellschaftlichen ‚Durchschnittsalltag‘ ist hier für Menschen mit schwerer Behinderung weder möglich noch erstrebenswert. Dies gilt allerdings auf den zweiten Blick und angesichts der allgemeinen gesellschaftlichen Individualisierungstendenzen auch für Menschen ohne Behinderung. Anstelle einer Orientierung an einheitlich definierten Normen ist es deswegen auch in Bezug auf Menschen mit schwerer Behinderung notwendig, individualisierte und an den Bedürfnissen der einzelnen Person orientierte Lebensentwürfe zu finden, die ihren Pflege- und Unterstützungsbedarf berücksichtigen, z. B. größere Räume und ausgedehntere Pausenzeiten bereitzustellen, um die Mobilität und das Wohlbefinden der Menschen mit schwerer Behinderung zu gewährleisten [10]. Allerdings sollte ihr Leben nicht allein auf pflegerische Angebote reduziert werden [11]. Auch Menschen mit schwerer Behinderung sollten trotz ihres Unterstützungsbedarfs ‚aus dem Vollen schöpfen‘ können.

Überstülpen eigener Normalitätsvorstellungen

- Insbesondere wenn Menschen mit schwerer Behinderung sich nicht verbalsprachlich ausdrücken und ‚zu Wort melden‘ können, besteht die Gefahr, dass ihre Wünsche und Bedürfnisse im Alltag nur unzureichend beachtet werden. In diesen Fällen kann es schnell passieren, dass die Normalitätsvorstellungen der Mitarbeiter_innen auf diesen Personenkreis übertragen und Angebote entsprechend gestaltet bzw. für diesen Personenkreis von vornherein begrenzt werden. Den Mitarbeiter_innen kommt insofern die große Verantwortung zu, ihr eigenes Handeln und ihre eigenen Normalitätsvorstellungen fortlaufend kritisch zu hinterfragen

Einschränkungen durch institutionelle Zwänge

- Der Alltag von Menschen mit schwerer Behinderung ist häufig institutionell bestimmt. Spielräume für eine individuelle Lebensgestaltung sind daher aus personellen und organisatorischen Gründen oft deutlich eingeschränkt. So werden z. B. in vielen Einrichtungen Pausen- oder Essenszeiten immer von allen Gruppenmitgliedern zur gleichen Zeit eingelegt. Die Möglichkeit zu Ausflügen oder Erledigungen außerhalb der Einrichtungen durch einzelne Beschäftigte ist häufig allein schon dadurch begrenzt, dass kein Personal zur individuellen Begleitung freigestellt werden kann. Insofern stellt es für Mitarbeiter_innen ein ständiges Spannungsfeld dar, die institutionellen Rahmenbedingungen und die individuellen Bedürfnisse bzw. Wünsche von Menschen mit schwerer Behinderung zusammenzubringen. Die Verwirklichung eines ‚guten Lebens‘ für alle Menschen setzt in diesem Zusammenhang immer auch eine Weiterentwicklung der Rahmenbedingungen und Veränderungen auf institutioneller und sozialpolitischer Ebene voraus [12].

Berührungsängste, Unsicherheit und Ablehnung in der Gesellschaft

- Auch wenn günstige institutionelle Rahmenbedingungen geschaffen werden können, ist die Verwirklichung eines guten Lebens ‚mitten in der Gesellschaft‘ für Menschen mit schwerer Behinderung immer auch von Akzeptanz und Offenheit in der Gesellschaft abhängig [13]. Nicht nur die vorherrschende Leistungsorientierung setzt einer solchen gesellschaftlichen Anerkennung von Menschen mit schwerer Behinderung als gleichberechtigte Mitbüger_innen Grenzen. Auch die grundsätzliche Verletzlichkeit und das Angewiesensein des Menschen auf andere, die im Umgang mit Menschen mit schwerer Behinderung besonders vor Augen geführt werden, sorgen oft für zusätzliche Berührungsängste, Unsicherheit und Ablehnung in der Gesellschaft [14].

Was ist notwendig, um das Normalisierungsprinzip in der Arbeit mit Menschen mit schwerer Behinderung berücksichtigen zu können?

Die im vorherigen Abschnitt genannten Herausforderungen bei der Umsetzung des Normalisierungsprinzips erfordern ein hohes Maß an Selbstreflexion und Veränderungsbereitschaft nicht nur auf Seiten der Mitarbeiter_innen, sondern auch in institutioneller und konzeptioneller Hinsicht:

Eigene Rolle in der Begleitung von Menschen mit schwerer Behinderung reflektieren

- Normalität ist nicht Äußeres, sondern wird von und durch uns fortlaufend (re)produziert [15]. Insofern ist es eine anspruchsvolle Aufgabe, einen (selbst-)kritisch distanzierten Blick auf die eigenen (Vor-)Annahmen, Erwartungen und Routinen in der eigenen Arbeit zu werfen und vermeintliche Selbstverständlichkeiten dabei auf den Prüfstand zu stellen. Sich mit den eigenen Normalitätsvorstellungen und ihrem Einfluss auf die tagtägliche Arbeit mit Menschen mit schwerer Behinderung auseinanderzusetzen, erfordert von den Mitarbeiter_innen die grundsätzliche Bereitschaft, nicht nur das eigene Handeln – auch im gemeinsamen Austausch mit anderen Kolleg_innen – in den Blick zu nehmen, sondern auch die eigene Rolle und das Selbstverständnis in der Begleitung von Menschen mit schwerer Behinderung zu hinterfragen: Wer bestimmt, was im Leben der Beschäftigten wichtig ist? Inwiefern werden vielfältige Angebote bereitgestellt, kann Neues ausprobiert werden, um die Beschäftigten bei der Ausbildung eigener Lebensentwürfe zu unterstützen? Welche Rolle spielen die eigenen Interessen und Vorstellungen der Mitarbeiter_innen bei der Auswahl (und auch dem Ausschluss) von Angeboten? Wie gehen sie damit um, wenn ihre Angebote von Beschäftigten abgelehnt werden? Inwiefern sind Mitarbeiter_innen offen dafür, Menschen mit schwerer Behinderung auch bei Aktivitäten zu unterstützen, die den eigenen Lebensvorstellungen nicht entsprechen? Sich der eigenen impliziten Normalitätsvorstellungen bewusst zu werden, Schlussfolgerungen für eine Veränderung der eigenen Handlungspraxis abzuleiten und Lösungen für die konkrete Umsetzung dieser Ideen unter den bestehenden Rahmenbedingungen der Einrichtung zu entwickeln, erfordert nicht nur Zeit, sondern auch einen intensiven Austausch im Team (→ Theoretische Grundlagen: Reflektieren).

Auseinandersetzung der Institution mit ihrem Selbst- und Aufgabenverständnis

- Auf institutioneller Ebene erfordern solche Reflexionsprozesse nicht nur die Bereitstellung von Zeiten und Räumen für Mitarbeiter_innen, sich abseits der alltäglichen Arbeitsaufgaben mit der eigenen Arbeit auseinandersetzen zu können. Es ist auch notwendig, sich als Einrichtung mit dem eigenen Selbst- und Aufgabenverständnis auseinanderzusetzen und dabei kritisch zu hinterfragen, welche (impliziten und expliziten) Vorstellungen von einem guten Leben für Menschen mit schwerer Behinderung dem eigenen Einrichtungskonzept zugrunde liegen.

Quellen

[1] vgl. Pitsch 2006, S. 224 ff.; Schildmann 1999, S. 14 [2] vgl. Gröschke 2002a, S. 175 f. [3] vgl. Pitsch 2006, S. 226 f. [4] vgl. Gröschke 2000, S. 134 [5] vgl. Beck & Greving 2012, S. 179 [6] vgl. Gröschke 2002a, S. 187; Schildmann 1999, S. 20 [7] vgl. Schildmann 2007, S. 205ff. [8] vgl. Beck 2016, S. 156 [9] vgl. May & Alisch 2015, S. 7 f.; Neumann 1999, S. 9 f. [10] vgl. Pitsch 2006, S. 232 [11] vgl. Gröschke 2002a, S. 184 [12] vgl. Beck 1996, S. 28 f. [13] vgl. Gröschke 2002a, S. 201; Gröschke 2002b, S. 276; Rösner 2002, S. 228 [14] vgl. Danz 2015, S. 40-46 [15] vgl. Gröschke 2002a

Literatur

Literatur

Beck, I. (1996): Norm, Identität, Interaktion: zur theoretischen Rekonstruktion und Begründung eines pädagogischen und sozialen Reformprozesses. In: Beck, I.; Düe, W. & Wieland, H. (Hg.): Normalisierung. Behindertenpädagogische und sozialpolitische Perspektiven eines Reformkonzeptes. Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter, S. 19–43.

Beck, I. & Greving, H. (2012): Normalisierung, Integration, Lebensqualität. In: Beck, I. & Greving, H. (Hg.): Lebenslage und Lebensbewältigung. Stuttgart: Kohlhammer, S. 179–197.

Beck, I. (2016): Normalisierung, Lebensqualität. In: Dederich, M.; Antor, G.; Beck, I. & Bleidick, U. (Hg.): Handlexikon der Behindertenpädagogik. Schlüsselbegriffe aus Theorie und Praxis. Stuttgart: Kohlhammer, S. 154–159.

Danz, S. (2015): Anerkennungspraktiken – Behinderung und Vollkommenheitsvorstellungen. In: Alisch, M. & May, M. (Hg.): „Das ist doch nicht normal …!“ Sozialraumentwicklung, Inklusion und Konstruktionen von Normalität. Opladen: Budrich, S. 31–48.

Felce, D. & Perry, J. (1997): Quality of life: the scope of the term and its breadth of measurement. In: Brown, R. I. (Hg.): Quality of life for people with disabilities. Models, research and practice. 2. Aufl. Cheltenham, S. 56–71.

Gröschke, D. (2000): Das Normalisierungsprinzip: Zwischen Gerechtigkeit und gutem Leben. Eine Betrachtung aus ethischer Sicht. In: Zeitschrift für Heilpädagogik, 51. Jg., Heft 4, S. 134–140.

Gröschke, D. (2002a): Normalität, Normalisierung, Normalismus – Ideologiekritische Aspekte des Projekts der Normalisierung und sozialen Integration. In: Greving, H. & Gröschke, D. (Hg.): Das Sisyphos-Prinzip. Gesellschaftsanalytische und gesellschaftskritische Dimensionen der Heilpädagogik. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, S. 175–202.

Gröschke, D. (2002b): Resümee: Was auf dem Spiel steht – die normativen Grundlagen der Wohlfahrt und des Sozialstaates. In: Greving, H. & Gröschke, D. (Hg.): Das Sisyphos-Prinzip. Gesellschaftsanalytische und gesellschaftskritische Dimensionen der Heilpädagogik. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, S. 271–291.

Neumann, J. (1999): Von der Variabilität eines Begriffs – 40 Jahre Normalisierungsprinzip. In: Eisenberger, J.; Hahn, M. T.; Hall, C.; Koepp, A. & Krüger, C. (Hg.): Das Normalisierungsprinzip – vier Jahrzehnte danach: Veränderungsprozesse stationärer Einrichtungen für Menschen mit geistiger Behinderung. Reutlingen: Diakonie-Verlag, S. 9-36.

May, M. & Alisch, M. (2015): Zum Zusammenhang von Normalität, Inklusion, Sozialraumentwicklung und -organisation. In: Alisch, M. & May, M. (Hg.): „Das ist doch nicht normal …!“ Sozialraumentwicklung, Inklusion und Konstruktionen von Normalität. Opladen: Budrich, S. 7–29.

Pitsch, H.-J. (2006): Normalisierung. In: Wüllenweber, E.; Theunissen, G. & Mühl, H. (Hg.): Pädagogik bei geistigen Behinderungen. Ein Handbuch für Studium und Praxis. Stuttgart: Kohlhammer, S. 224–236.

Rösner, H.-U. (2002): Jenseits normalisierender Anerkennung. Reflexionen zum Verhältnis von Macht und Behindertsein. Frankfurt am Main: Campus.

Schildmann, U. (1999): Was ist normal? Normalität – Behinderung – Geschlecht. In: Groth, S. & Rásky, E. (Hg.): Frauengesundheiten. Innsbruck und Wien: Studien Verlag, S. 13–25.

Schildmann, U. (2007): Normalisierung. In: Bundschuh, K.; Heimlich, U. & Krawitz, R. (Hg.): Wörterbuch Heilpädagogik. Ein Nachschlagewerk für Studium und pädagogische Praxis. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, S. 201–202.

Stadel, W. (2015): Inklusion als Enthinderung: Sozialräumliche Deutungsmuster von Erwachsenen mit geistiger Behinderung als Normalitätsrahmen. In: Alisch, M. & May, M. (Hg.): „Das ist doch nicht normal …!“ Sozialraumentwicklung, Inklusion und Konstruktionen von Normalität. Opladen: Budrich, S. 153–174.

siehe auch

Impulsfragen & Reflexionsübungen

Impulsfragen

- Was macht für Sie persönlich ein normales Leben aus? An welchen Stellen beeinflussen Ihre eigenen Vorstellungen von Normalität die Angebote, die Sie Den Menschen mit schwerer Behinderung in Ihrer Einrichtung anbieten.

- Wasbedeutet aus Ihrer Perspektive ein normales und gutes Leben für Menschen mit schwerer Behinderung?

- Inwieweit schöpfen Sie in Ihrer Einrichtung bei der Auswahl von Angeboten ‚aus dem Vollen‘? Welche Weiterentwicklungsmöglichkeiten sehen Sie?

- Welche festen Termine (Pausen, etc.) gibt es im Tagesverlauf? Welche Möglichkeiten haben die Beschäftigten, ihre Vorstellungen von Normalität in den Tagesablauf einzubringen? Wieviel Spielraum gibt es für eine individuelle Gestaltung des Tages?

- Welche gesellschaftlichen Rollen gelten für Menschen mit schwerer Behinderung als normal?

Aufgabe 1: Was ist normal?

- Wählen Sie einen Alltagsbereich aus Ihrem Leben aus (z. B. Freizeit): Welche Aktivitäten zeichnen diesen Alltagsbereich aus?

- Betrachten Sie nun diesen Alltagsbereich aus Perspektive eine_r Ihrer Beschäftigten: Welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten lassen sich identifizieren?

- Welche Gründe sehen Sie für die Unterschiede? Wie bewerten Sie diese? Welche Veränderungsmöglichkeiten und -notwendigkeiten sehen Sie?

Aufgabe 2: Teilhabe am Arbeitsmarkt

„Für viele Menschen mit Behinderung ist ‚Arbeitslosigkeit‘ und der Ausschluss aus dem ersten Arbeitsmarkt Realität. “

- Tauschen Sie sich darüber aus, welche Rolle Arbeit in Ihrem Leben einnimmt und welche Rolle Arbeit für Menschen mit schwerer Behinderung spielt.

- Sind in dieser Hinsicht Veränderungen notwendig oder ist auch ein Leben ohne Arbeit ‚normal‘?

Filme & Tondokumente