Wohnen

Dr. Monika Seifert – Berlin

„Wie die Menschen wohnen, ist Ausdruck von Tradition und Gewohnheit, Spiegel der Zeit wie technischer Standards. Die ältesten (eiszeitlichen) Wohnungen waren Erdlöcher und natürliche Höhlen, steinzeitlich dann Halbhöhlen und Hütten aus Reisig und Laub. In der Jungsteinzeit gab es in Nordeuropa Pfahlbauten, in der Bronzezeit Rundbauten mit einfachen Kegeldächern. Nach der Entwicklung differenzierterer Zimmermannstechniken folgten einfache Blockbauten. Alle Wohnstätten sollen Schutz vor Wind und Wetter, den Jahreszeiten, Feinden und wilden Tieren bieten. In der Praxis des Gebrauchs der dafür erforderlichen Isolationsmedien bildeten sich bis in die Gegenwart mannigfaltige Wohn-Kulturen. Im 21. Jahrhundert verbinden sich mit dem Wohnen die folgenden Schlüsselfragen: Was tut man, wenn man wohnt? Wer wohnt mit wem zusammen? Wie wird Wohnen erlebt? Wie kommt man zur Wohnung?“ [1]

Was heißt „Wohnen“?

Wohnbedürfnisse

Wohnen heißt „zu Hause sein“, einen Ort haben, der einem vertraut ist, an dem man sich über längere Zeiträume, meist Jahre, aufhält. Wohnen vollzieht sich in der Regel in privaten Räumen, in einer Wohnung, die nach eigenen Vorstellungen gestaltet und genutzt werden kann. Die Wohnung bildet den Rahmen für existenziell notwendige Tätigkeiten wie Essen und Schlafen. Sie eröffnet Möglichkeiten für selbstbestimmte Aktivitäten und Selbstverwirklichung, für Erholung und Entspannung. Als Ort des Rückzugs und der Beständigkeit trägt sie dem Bedürfnis nach Geborgenheit und Sicherheit Rechnung. Zugleich bietet sie Raum für Kommunikation und Zusammenleben mit Menschen, die einem nahe stehen [2]. Unter ungünstigen Bedingungen bleiben elementare Wohnbedürfnisse unerfüllt und gemeinsames Wohnen kann zu einem Ort werden, in dem Gewalt erfahren wird. Auch Krankheiten und wechselnde psychische Befindlichkeiten gehören zum Wohnen, werden aber in diesem Zusammenhang selten thematisiert.

Gestaltung der Wohnung

Die Art und Gestaltung einer Wohnung lässt Rückschlüsse auf die Lebenssituation der dort Wohnenden zu. Menschen in Städten wohnen anders als jene in ländlichen Regionen, Bewohner:innen bürgerlicher Quartiere anders als Bewohner:innen sozial benachteiligter Quartiere. Familien gestalten das Wohnen anders als Alleinlebende oder Paare, alte Menschen anders als junge Erwachsene. Der Spielraum für individuelle Entfaltung und Erfüllung persönlicher Wohnbedürfnisse ist abhängig vom Einkommen und vom sozialen Status.

Bedeutung von Nachbarschaft

und Wohnquartier

Wohnen ist jedoch nicht nur im privaten Raum verortet. Auch das Verhältnis zur Nachbarschaft und die Aneignung des jeweiligen Wohnquartiers gehören zum Wohnen, insbesondere das Erschließen von Kontakten und Aktivitäten im Umfeld, im Stadtviertel, in der Gemeinde. So werden Teile des öffentlichen Raums zu Elementen des Sich-zu-Hause-Fühlens. Beispiele sind Straßen und Plätze, die zum Verweilen einladen, Geschäfte, in denen der/die Kund:in als Person wahrgenommen und geschätzt wird, ein Park zur Erholung, ein Markt als Medium zum Austausch mit Nachbar:innen, ein Spielplatz als Treffpunkt für Familien, die Lieblingskneipe.

Soziale

Ungleichheit

Großen Einfluss auf die Lebensgestaltung und die individuelle Lebensqualität haben die baulichen, infrastrukturellen und ökonomischen Gegebenheiten im Quartier sowie die dort verankerten sozialen Milieus. In innerstädtischen Quartieren nimmt der Mangel an bezahlbarem Wohnraum zu; einkommensschwache Haushalte werden durch ökonomisch besser gestellte Haushalte verdrängt, eine Folge sozialer Ungleichheit. Manche Menschen haben – aus unterschiedlichen Gründen – ihre Wohnung verloren, verbunden mit sozialem Abstieg und der Erfahrung des Ausgegrenzt-Seins aus der Gesellschaft.

Wie wohnen Menschen mit Behinderung?

Wandel der Leitideen

der Behindertenhilfe

Die aktuelle Wohnsituation von Menschen mit Behinderung kann nicht losgelöst vom Wandel der Leitideen der Behindertenhilfe betrachtet werden, die in den vergangenen Dekaden den Umgang mit ihnen und die Gestaltung der Unterstützungssysteme prägte. Darum zunächst ein kurzer Rückblick auf wesentliche Entwicklungen im Bereich des Wohnens in den letzten 70 Jahren [3].

Bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts waren große Anstalten (meist in kirchlicher Trägerschaft), Psychiatrische Kliniken und Pflegeeinrichtungen der einzige Ort, an dem Menschen mit Behinderung Aufnahme fanden, wenn ihre Familien die Betreuung nicht mehr gewähren konnten. Die Konzentration dieser Menschen in Großeinrichtungen leistete ihrer Vernichtung in der Zeit des Nationalsozialismus Vorschub. Nach dem zweiten Weltkrieg gerieten die menschenunwürdigen Lebensbedingungen in den Anstalten zunehmend in die Kritik.

Normalisierungsprinzip

Fachliche Impulse aus dem westlichen Ausland zur Normalisierung der Lebensbedingungen (→ Theoretische Grundlagen: Normalisierungsprinzip) führten seit den 1970/80er Jahren zur Verbesserung der strukturellen und personellen Bedingungen in Großeinrichtungen. Ehemals überwiegend defizitorientierte Handlungsansätze wurden durch bedürfnisbezogene Konzepte abgelöst. Unter den gegebenen institutionellen Bedingungen stieß die Umsetzung jedoch an enge Grenzen. Die Integration in die Gemeinde war für die meisten Bewohner:innen weiterhin ein fernes Ziel.

Gemeindeintegration

Etwa zeitgleich engagierten sich Elternverbände für kleinere gemeindenahe Wohnheime („Lebenshilfe für das geistig behinderte Kind e.V.“; „Spastikerhilfe e.V.“). So konnte der Kontakt zu ihren erwachsen gewordenen Kindern nach dem Auszug aus dem Elternhaus eng gestaltet und deren Einbindung in das allgemeine Leben gefördert werden.

SGB IX: Selbstbestimmung

und Teilhabe

Kennzeichnend für die Entwicklung der Behindertenhilfe in den 1990er Jahren war der Paradigmenwechsel von der Betreuung zur Selbstbestimmung (→ Theoretische Grundlagen: Selbstbestimmung & Personzentrierung). Menschen mit Behinderung sollte eine möglichst selbstbestimmte Lebensführung inmitten der Gesellschaft ermöglicht werden. 2001 wurden die Zielperspektiven Selbstbestimmung und Teilhabe am Leben in der Gesellschaft im Sozialrecht gesetzlich verankert (SGB IX).

UN-BRK: Partizipation

und Inklusion

Seit 2009 ist die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) auch in Deutschland verbindliches Recht (→ Theoretische Grundlagen: Inklusion). Sie fordert die vollständige und wirksame gesellschaftliche Partizipation und Inklusion von Menschen mit Behinderungen (Art. 3 UN-BRK). Tradierte ausgrenzende Versorgungsstrukturen sollen aufgebrochen und eine unabhängige Lebensführung und die Einbeziehung in die Gemeinschaft ermöglicht werden. In Art. 19 UN-BRK werden Rahmenbedingungen für das Wohnen und Leben inmitten der Gesellschaft formuliert:

- Wahlfreiheit hinsichtlich Wohnform und Wohnort;

- Gemeindenahe Unterstützungsleistungen (einschließlich Persönlicher Assistenz) zur Einbeziehung in die Gemeinschaft und zur Vermeidung von Isolation und Ausgrenzung;

- Entwicklung eines inklusiven Gemeinwesens: Dienstleistungen und Einrichtungen für die Allgemeinheit sollen Menschen mit Behinderungen auf der Grundlage der Gleichberechtigung zur Verfügung stehen und ihren Bedürfnissen Rechnung tragen.

BTHG:

Personenzentrierung

Vor diesem Hintergrund wurde in der folgenden Dekade das Eingliederungshilferecht für Menschen mit Behinderung durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) neu geregelt und in das SGB IX integriert. Von zentraler Bedeutung ist der Wandel von der institutionellen Orientierung zur Personenzentrierung. Im Mittelpunkt stehen die Individualität der Menschen mit Behinderung und Fragen nach ihren persönlichen Lebensentwürfen. Die Unterscheidung zwischen „ambulant“ und „stationär“ wird aufgehoben. Bis dahin als stationäre Einrichtung bezeichnete Wohnangebote werden nun besondere bzw. gemeinschaftliche Wohnformen genannt. Ambulant betreutes Wohnen wird als wohnbezogene Assistenz in der eigenen Häuslichkeit umschrieben. Zugleich wird die Partizipation von Menschen mit Behinderung an allen Planungen und Entscheidungen, die ihr eigenes Leben betreffen, eingefordert und das Wunsch- und Wahlrecht hinsichtlich der Wohnform gestärkt. Wünschen zum „Wohnen außerhalb von besonderen Wohnformen“ wird der Vorzug gegeben, sofern sie „angemessen“ sind (§ 104 SGB IX).

BTHG:

Sozialraumorientierung

Neben dem Grundprinzip der Personenzentrierung hat im BTHG auch der Einbezug des Sozialraums als wesentliches Kriterium der Leistungserbringung einen besonderen Stellenwert. Damit wird dem veränderten Behinderungsverständnis Rechnung getragen, das Behinderung nicht länger nur an den Beeinträchtigungen einer Person festmacht, sondern als Ergebnis einer mangelnden Passung zwischen den individuellen Voraussetzungen einer Person und ihrem sozialem, räumlichem und gesellschaftlichem Umfeld definiert (→ Theoretische Grundlagen: Personenkreis – Menschen mit schwerer Behinderung). In diesem Kontext ist bei der Unterstützung der Teilhabe von Menschen mit Behinderung eine sozialraumbezogene Herangehensweise unabdingbar.

Gegenwärtige

Wohnangebote

Der Wandel der Leitideen hat dazu geführt, dass Menschen mit Behinderung heute ein breites Spektrum von Wohnangeboten zur Verfügung steht. Es reicht von besonderen bzw. gemeinschaftlichen Wohnformen in unterschiedlicher Größe und Ausgestaltung im städtischen oder ländlichen Raum bis zum Wohnen mit Assistenz in der eigenen Wohnung (allein, als Paar oder mit Freund:innen) und schließt auch das Wohnen in Pflege- bzw. Gastfamilien ein. Teilweise werden inklusive Konzepte praktiziert, in denen Menschen mit und ohne Behinderung zusammenleben, z. B. in Form von Wohngemeinschaften oder Hausgemeinschaften.

Wohnen in der

Herkunftsfamilie

40 bis 50 % der erwachsenen Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen (leistungsrechtliche Bezeichnung: Geistige Behinderung) wohnen nach Schätzungen von Fachverbänden und regionalen Berechnungen auch im fortgeschrittenen Erwachsenenalter noch in ihrer Herkunftsfamilie, überwiegend bei den Eltern, im Einzelfall auch bei Geschwistern [4]. Manche Eltern sprechen sich dafür aus, auf Dauer mit ihrem Sohn oder ihrer Tochter in einem Haushalt leben zu wollen. Auch befragte Menschen mit Behinderung, die noch im Elternhaus leben, äußern sich überwiegend zufrieden, „sowohl hinsichtlich des sozialen Umfelds, der Freiräume für Selbstbestimmung, der familiären Beziehungen und der Betreuung durch die Eltern sowie der Freizeitgestaltung“ [5]. Zu einem späteren Zeitpunkt streben die meisten einen Umzug in eine eigene Wohnung mit Assistenz an.

Inanspruchnahme

der Wohnangebote

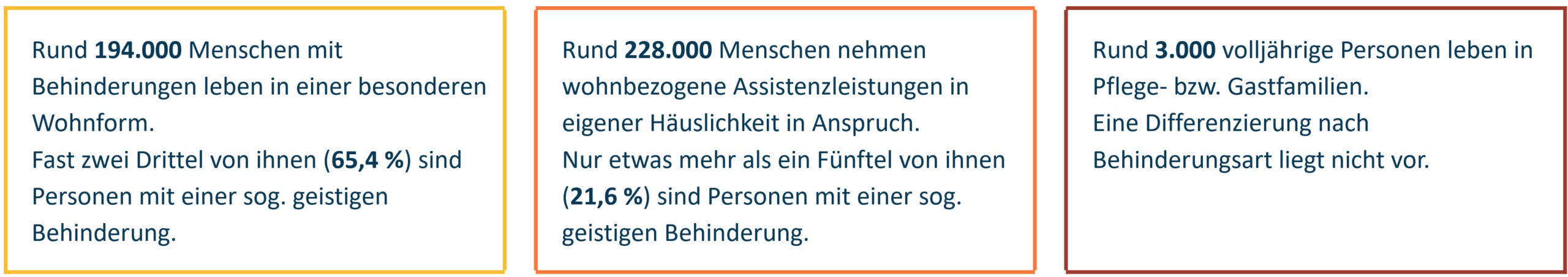

Ein Überblick über die gegenwärtige Inanspruchnahme der Wohnangebote zeigt, dass Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen nach wie vor überwiegend in besonderen bzw. gemeinschaftlichen Wohnformen leben:

Wohnen von Menschen mit Behinderung (Stand: Ende 2020; vgl. con_sens 2022)

Zufriedenheit mit

den Angeboten

Befragungen in Wohneinrichtungen lassen erkennen, dass die dort lebenden Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen überwiegend mit ihrer Lebenssituation zufrieden sind, z. B. mit der Beschaffenheit und Lage der Wohnung bzw. Einrichtung, mit dem Zusammenleben in der Gruppe und ihrem Verhältnis zum Gruppenpersonal, mit ihren sozialen Beziehungen und der Freizeitgestaltung sowie den Möglichkeiten zur Selbstbestimmung [6]. Dennoch wünschen sich viele, in einer eigenen Wohnung leben zu können (allein oder zu zweit), mit guter Infrastruktur und freundlichen Menschen in der Umgebung.

Wohnen mit schwerer

Behinderung

Zur Wohnsituation von Menschen mit schwerer Behinderung (i. S. des hier im Fokus stehenden Personenkreises) gibt es keine bundesweit repräsentativen Daten. Regionale Studien und Erfahrungen in der Praxis zeichnen ein relativ eindeutiges Bild: Trotz der beschriebenen bemerkenswerten konzeptionellen und strukturellen Entwicklungen der Behindertenhilfe in den letzten 40 Jahren spielt sich das Leben der meisten Erwachsenen mit schwerer Behinderung noch immer in Sonderwelten ab. In den Straßen und Gemeinden sind sie weitgehend unsichtbar. Viele leben nach wie vor in Komplexeinrichtungen mit integrierten Angeboten für Bildung, Freizeit, Arbeit und Wohnen, die wenig Raum für eine selbstbestimmte Lebensgestaltung bieten. Die Wohngruppen sind nicht selbst organisiert, sondern „künstlich hergestellte Gemeinschaften, deren Gelingen vom Engagement, der Kompetenz und dem Einfallsreichtum der professionellen Helfer und von der Anpassungsbereitschaft der Bewohner abhängt“ [7]. Die Größe der Gruppen und die Zusammensetzung der Bewohnerschaft werden von der Einrichtung vorgegeben, ein eigenes Zimmer ist nicht immer selbstverständlich. An der Auswahl des Gruppenpersonals, das tiefen Einblick in die Privatsphäre der Bewohner:innen hat, sind die Gruppenmitglieder in der Regel nicht beteiligt. Bezugsrahmen für die Organisation des Wohnalltags sind Dienstpläne und eingespielte Rhythmen der Einrichtung, Gruppenaktivitäten haben Vorrang. Häufig schmälert eine vorgehaltene Zentralversorgung die Chancen zu Eigenaktivität und Eigenverantwortung, die zur Erweiterung ihrer Fähigkeiten beitragen und das Selbstwertgefühl stärken könnten. Von Prozessen der Dezentralisierung von Großeinrichtungen, der Regionalisierung und Ambulantisierung, die mehr Individualität, Selbstbestimmung und Teilhabe am allgemeinen Leben ermöglichen, profitieren nur wenige Menschen mit schwerer Behinderung. Bei zunehmendem Pflegebedarf steigt zudem das Risiko, auf Pflegeeinrichtungen verwiesen zu werden.

Geschlossene

Wohnformen

Für Menschen mit erheblich herausfordernden Verhaltensweisen wurden in mehreren Bundesländern sog. Intensivgruppen und geschlossene Wohnformen mit speziellen Rahmenbedingungen eingerichtet. Sie sollen langfristig eine (Wieder-)Eingliederung in übliche Wohn- und Unterstützungsarrangements ermöglichen, werden jedoch häufig zum dauerhaften Aufenthaltsort. „Für die geschlossen untergebrachten Personen mit Behinderungen bedeutet das zentralisierte Setting, dass sie mit Menschen zusammen sind, die die gleichen oder noch massivere Probleme haben als sie selbst. Dies kann wechselseitige individuelle Entwicklungen und Lernprozesse auslösen, die in ihren negativen Ausprägungen zwar nicht gewollt sind, aber dennoch stattfinden.“ [8]. Um dem mancherorts zu beobachtendem Trend zur Errichtung weiterer geschlossener Einrichtungen entgegenzuwirken, sind im Rahmen regionaler Teilhabeplanung verstärkte Anstrengungen zur Entwicklung von Unterstützungssettings erforderlich, die den individuellen Bedürfnissen von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen und herausforderndem Verhalten sowie den spezifischen Anforderungen an die Mitarbeitenden gerecht werden – ohne auszugrenzen. Unabdingbare Voraussetzung sind regionale interdisziplinäre Unterstützungssysteme, z. B. allgemeine und spezielle psycho-soziale und psychiatrische Dienste, die den Personenkreis und die sie begleitenden Fachkräfte unterstützen.

Welche Bedeutung hat das Wohnen in der Arbeit mit Menschen mit schwerer Behinderung?

Personenkreis

Der Personenkreis der Menschen mit schwerer Behinderung ist sehr heterogen. Im Kontext dieses Beitrags stehen Menschen mit erheblichen kognitiven und kommunikativen Beeinträchtigungen im Vordergrund, die ihre Befindlichkeiten, Bedürfnisse und Interessen überwiegend nonverbal, über jeweils eigene Ausdrucksformen signalisieren. Viele sind mehrfach beeinträchtigt (körperlich, sprachlich oder sinnesbezogen), teilweise zusätzlich von chronischer Erkrankung oder psychischen Problemlagen betroffen, die in herausfordernden Verhaltensweisen ihren Niederschlag finden können (z. B. selbstverletzendes, fremdgefährdendes oder sachbeschädigendes Verhalten). Allen gemeinsam ist, dass sie in der Gesellschaft Diskriminierung und Ausgrenzung erfahren.

Adäquate

Wohnbedingungen

Adäquate Wohnbedingungen für Menschen mit schwerer Behinderung orientieren sich an den Bedürfnissen dieser Menschen und ihren jeweils individuellen Voraussetzungen. Neben Rückzugsorten im eigenen Zimmer, die Erholung und Entspannung schaffen, hat die Gestaltung der allgemeinen Wohnräume eine wichtige Funktion für das Gelingen des Zusammenlebens. Sie kann „Beziehung stiftend und Kommunikation fördernd wirken und Übergangszonen zwischen Privatheit und Gemeinschaft eröffnen, die eine selbstbestimmte Regulierung zwischen Nähe und Distanz ermöglichen“ [9]. Erfahrungen in der Praxis zeigen, dass eine nach Schweregrad der Behinderung heterogene Zusammensetzung der Gruppen nicht nur Vorteile im Zusammenleben, sondern auch hinsichtlich der Akzeptanz im Wohnumfeld bringt. Angebote im Umfeld wie Geschäfte, Dienstleistungen und Freizeitangebote können wegen der größeren Mobilität der Gruppenmitglieder eher wahrgenommen werden. Zudem erleichtert eine heterogene Gruppenstruktur Kontakte mit der Nachbarschaft.

Einfluss auf die Gestaltung

des eigenen Lebens

Möglichkeiten, im Bereich des Wohnens auf die Gestaltung des eigenen Lebens Einfluss zu nehmen, erschließen sich für Menschen mit schwerer Behinderung vor allem in elementaren Bereichen, zum Beispiel bei der Körperpflege, bei der Wahl von Speisen und Getränken oder Freizeitbeschäftigungen. Durch ein jeweils spezifisches Ausdrucksverhalten signalisieren sie Zustimmung oder Ablehnung auf vielfältige Weise, meist nonverbal. Auch herausfordernde Verhaltensweisen können eine Form von Kommunikation in psychisch belastenden Situationen sein. Gradmesser für die Zufriedenheit mit der eigenen Lebenssituation ist das emotionale Wohlbefinden: „Es wird gestärkt durch das Gefühl der Zugehörigkeit, Geborgenheit und Sicherheit, durch Anerkennung und soziale Unterstützung sowie Spielräume für Selbstbestimmung im Alltag und das Erleben der eigenen Kompetenz in subjektiv bedeutsamen Bereichen.“ [10]

Hohes Maß an

Abhängigkeit

Die im einleitenden Zitat genannten Schlüsselfragen zum Wohnen im 21. Jahrhundert sind – mit jeweils spezifischer Ausprägung – für Menschen mit schwerer Behinderung ebenso relevant wie für Menschen ohne Behinderung. Sie implizieren Wohnbedürfnisse und Wohnerfahrungen, soziale Beziehungen und die Suche nach einer Form des Wohnens, die den individuellen Bedürfnissen entspricht. Ein großer Unterschied besteht in der hohen Abhängigkeit der Menschen mit schwerer Behinderung von Einstellungen, Entscheidungen und Handlungen derer, die Verantwortung für die Gestaltung ihres Alltags und ihre Entwicklungsperspektiven tragen: in Politik und Verwaltung, die die Rahmenbedingungen setzen, in der Gemeinde, in der sie leben, in Institutionen und Diensten, die ihnen Unterstützung gewähren.

Diskrepanz zwischen

fachlichem Anspruch

und Realität

Ein Leben in permanenter Abhängigkeit impliziert das Risiko der Missachtung individueller Bedürfnisse, Wünsche und Interessen und grundlegender Rechte. So spiegeln Beobachtungen der Kölner Lebensqualität-Studie in Einrichtungen der Behindertenhilfe sehr unterschiedliche Alltagswirklichkeiten von Menschen mit schwerer Behinderung [11]. Die Arbeit der Mitarbeitenden in Wohngruppen entspricht nicht immer dem fachlichen Anspruch. Ihr Handeln kann auf einem Kontinuum zwischen den Polen Teilhabe und Ausschluss verortet werden:

- zwischen Subjektorientierung und Verobjektivierung

- zwischen dialogischer Beziehung und Isolation

- zwischen Wertschätzung und Missachtung der Individualität

- zwischen Förderung der Selbstbestimmung und Machtmissbrauch.

Alltagswirklichkeiten in Wohneinrichtungen

Alltagwirklichkeiten in Wohneinrichtungen

Strukturelle

Bedingungen

Die unterschiedlichen Alltagswirklichkeiten von Menschen mit schwerer Behinderung in Einrichtungen stehen in engem Zusammenhang mit den jeweils gegebenen strukturellen Bedingungen. Unzureichende Personalausstattungen, mangelnde Qualifikation der Mitarbeitenden und die Konzentration von Menschen mit schweren Behinderungen in großen Gruppen erschweren das Eingehen auf individuelle Bedürfnisse und Interessen und das Eröffnen von Möglichkeiten zur Teilhabe. Trotz schwieriger Arbeitsbedingungen gelingt es vielerorts dennoch, in der Gruppe gemeinsame Aktivitäten der Bewohner:innen zu initiieren, die ihnen Spaß machen, und für Einzelne sogar individuelle Unternehmungen zu ermöglichen, die ihre Interessen berücksichtigen und Teilhabe eröffnen, z. B. bei einem Discobesuch oder beim Einkaufen:

Aktivitäten außerhalb

des Wohnbereichs

Discobesuch: „Wir befinden uns den ganzen Abend auf der Tanzfläche (…). Frau C. zeigt große Freude an der lauten Musik und an den Bewegungen mit dem Rollstuhl, mit denen man Tanzen andeutet. Sie selber bewegt sich stark im Rhythmus der Musik, sieht immer wieder in das grelle Discolicht. Immer sind Betreuer und Bewohner um sie herum, die mit ihr bzw. ihrem Rollstuhl tanzen. Frau C. lacht, klatscht in die Hände, pfeift, macht Geräusche, die Freude ausdrücken. An ihrem Rollstuhl hängt ein Rucksack, in dem sich frische Windeln, Taschentücher, Lätze, Becher und Medikamente befinden.“ [21]

Einkaufen (mit Herrn W., schwer mehrfachbehindert und blind; er wird von der Verkäuferin mit Namen begrüßt): „Die Betreuerin sagt, dass sie Duschgel, aber auch After-Shave für Herrn W. kaufen wolle. Die Verkäuferin lächelt ihn an und holt Papierstreifen, auf die sie verschiedene Düfte sprühen kann. Die Mitarbeiterin steht vor Herrn W., der auf dem Rollator sitzt, und hält seine Hand. Er stöhnt etwas. Nach und nach werden einige Düfte auf den Papierstreifen gesprüht und die Mitarbeiterin hält sie Herrn W. einzeln vor der Nase. (…) Herr W. zieht eine Probe näher an sein Gesicht, indem er die Hand der Betreuerin zu sich heranführt. Die Mitarbeiterin deutet dies so, dass er diesen Geruch mag. Sie sagt der Verkäuferin, dass sie dieses After-Shave kaufen werden. [22]

Welche Aufgaben hat die Assistenz im Bereich des Wohnens?

Multiprofessionelle

Aufgabe

Die Unterstützung von Menschen mit schwerer Behinderung beim Wohnen und Leben in der Gemeinde ist eine interdisziplinäre und multiprofessionelle Aufgabe. Im Wohnalltag sind primär pädagogische Fachkräfte tätig (Heilpädagogik, Andragogik, Heilerziehungspflege). Je nach Art und Umfang des Unterstützungsbedarf kooperieren sie mit Fachkräften anderer Disziplinen, insbesondere aus den Feldern der Pflege, Medizin, Psychiatrie und Psychotherapie.

Professionelles

Selbstverständnis

Zur Umsetzung der Ziele einer selbstbestimmten Lebensführung formuliert das BTHG ein neues Verständnis der professionellen Unterstützung. An die Stelle der bislang vorherrschenden förderzentrierten Betreuung tritt der Begriff der Assistenz, der die Rollenverteilung zwischen dem Menschen mit Behinderung und den professionellen Unterstützer:innen klar bestimmt: Das professionelle Handeln soll sich an den Wünschen und Interessen der Menschen mit Behinderung orientieren (→ Theoretische Grundlagen: Begleiten und Assistieren). Damit wird der pädagogische Auftrag in der Arbeit mit Menschen mit schwerer Behinderung unterstrichen, Selbstbestimmung zu ermöglichen, Entwicklungspotenziale zu unterstützen und Fremdbestimmung zu vermeiden [23]. Anders als im Assistenz-Konzept der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung gefordert, können Menschen mit schwerer Behinderung die sog. Regiekompetenz nur in Teilbereichen übernehmen, z. B. durch (nonverbale) Äußerungen von Vorlieben bei der Gestaltung des Alltags. Im Einzelfall müssen Assistent:innen häufig – mögliche Wünsche deutend – stellvertretend Entscheidungen treffen..

Komplexer Unter-

stützungsbedarf

Der komplexe Unterstützungsbedarf von Menschen mit schwerer Behinderung „fordert eine ganzheitliche Perspektive, die die Verwobenheit der vielfältigen individuellen Bedürfnisse und Bedarfe erkennt und auf der Handlungsebene integriert: bei der Bewältigung des Alltags, bei der Entwicklung ihrer Identität, im kommunikativen, meist nonverbalen Austausch, im persönlichen Empowermentprozess, beim Aufbau und Erhalt sozialer Beziehungen, bei der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft und bei der Wahrnehmung der eigenen Interessen und Rechte.“ [24]

Psycho-soziale und

psycho-emotionale

Unterstützung

Neben der Unterstützung einer selbstbestimmten und soweit möglich eigenständigen Bewältigung des Alltags und der tagesstrukturierenden Aktivitäten sowie der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft geben Assistenzkräfte von Menschen mit schwerer Behinderung auch psycho-soziale und psycho-emotionale Unterstützung in Krisensituationen. Dazu sind fachliche Kompetenzen im Feld achtsamer Beziehungsgestaltung und professioneller Kommunikation und Interaktion erforderlich sowie kontinuierliches Reflektieren und Austarieren systemimmanenter Spannungsfelder wie „Nähe und Distanz, Autonomie und Abhängigkeit, Selbstbestimmung und Grenzen“ [25].

Umgang mit heraus-

forderndem Verhalten

Einen hohen Anspruch an die Professionalität und die Persönlichkeit von Mitarbeitenden im Bereich des Wohnens stellen herausfordernde Verhaltensweisen von Bewohner:innen:

„Der Umgang mit herausforderndem Verhalten ist geprägt von kommunikativen Prozessen, dem Austausch von offenen, versteckten, unbewussten Botschaften, von Ärger, Wut, Wünschen, Hilferufen und anderen Emotionen, oft auf eine sehr individuelle, zuweilen auch psychisch und physisch verletzende Art und Weise. Es gehört zum Alltag, mit Verhalten aus scheinbar ›heiterem Himmel‹ oder ›ohne Anlass‹ konfrontiert zu werden, es nicht verstehen zu können. Missverständnisse, Unklarheiten, offene Fragen gehören ebenso zum Alltag wie Grenzüberschreitungen, Regelverletzungen, Konflikte, Gewalterfahrungen. Im schwierigen Umgang mit Aggression und Gewalt sind Mitarbeitende manchmal sowohl Opfer wie Täter. Es gibt Tabus und Grauzonen.“ [26]

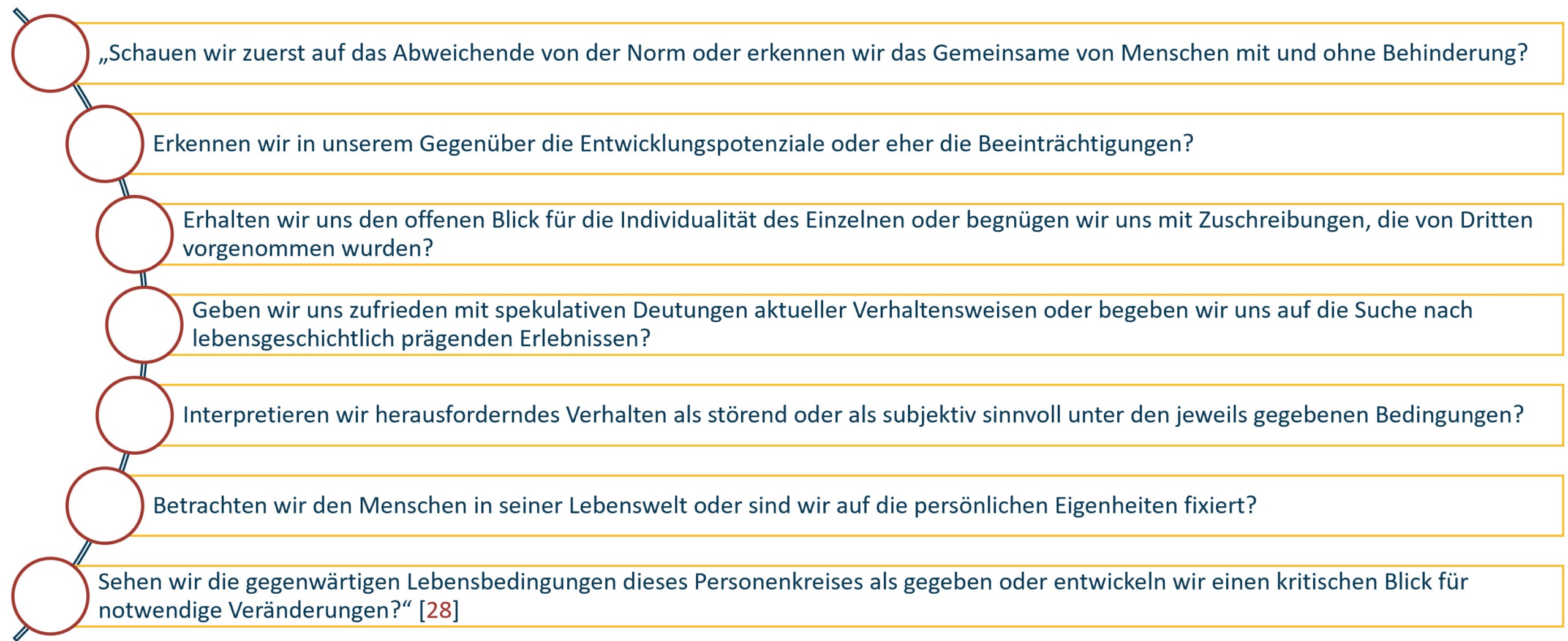

„Bilder in den Köpfen“

Zur Sicherung der Qualität der Gestaltung der Beziehung und des professionellen Handelns im Bereich des Wohnens sind strukturelle und personelle Rahmenbedingungen notwendig, die die Umsetzung des fachlichen Anspruchs stützen. Von besonderer Relevanz sind die Qualifikation und die Arbeitszufriedenheit der Mitarbeitenden sowie deren Einstellungen und Haltungen im Umgang mit Menschen mit schwerer Behinderung. Die „Bilder in den Köpfen“ beeinflussen das professionelle Selbstverständnis und die Gestaltung der Interaktion (→ Theoretische Grundlagen: Menschenbilder). „Sie sind Basis für die Wertschätzung, die die Person erfährt, Filter für die Wahrnehmung ihres Bedürfnisses nach Selbstbestimmung und Medium zur Förderung der Partizipationschancen. Die Reflexion der Haltung, die das professionelle Handeln bestimmt, sollte integraler Bestandteil von Qualitätsentwicklung sein.“ [27]

Fragen zur Reflexion

Erschließen sozialer

Beziehungen

Einen zentralen Stellenwert in der Arbeit mit Menschen mit schwerer Behinderung hat das Erschließen sozialer Beziehungen. Positiv erlebte Beziehungen stärken das psychische Wohlbefinden und die Entwicklung der persönlichen Identität. Sie geben Halt in belastenden Situationen. Menschen mit schwerer Behinderung sind mehr als andere dem Risiko der Vereinsamung und Isolation ausgesetzt. Verlässliche soziale Nahbeziehungen und dialogischen Austausch erleben sie fast ausschließlich im eigenen Familienverband (mit Eltern, Geschwistern, Verwandten) und im Hilfesystem (mit Mitarbeitenden von Diensten und Einrichtungen). Kontakte zur allgemeinen Bevölkerung ergeben sich eher selten – ein Sachverhalt, der negative Einstellungen befördern und Ausgrenzung verstärken kann. Umgekehrt führt jedoch nicht jeder Kontakt zum Abbau von Vorurteilen. Darum ist das Anbahnen sozialer Beziehungen außerhalb des Wohnbereichs von besonderer Bedeutung. Perspektivisch könnte ein Netz von Personen geknüpft werden, die sich als Unterstützer:innen von Menschen mit schwerer Behinderung verstehen. Sie bieten Kontinuität in der Beziehung, schaffen Vertrauen und können für den Personenkreis zum „Türöffner“ in die Gemeinde werden. Ehrenamtliches Engagement in diesem Feld kann die Arbeit der Professionellen sinnvoll ergänzen. Es bedarf jedoch der fachlichen Begleitung und wird im Einzelfall nur unter bestimmten Bedingungen möglich sein.

Nachbarschaftliches

Zusammenleben

Gleichermaßen bedeutsam sind für Menschen mit schwerer Behinderung gute nachbarschaftliche Kontakte. Freundliche Blicke, Grußrituale bei Begegnungen – mit oder ohne Worte – und Gelassenheit bei behinderungsbedingt unerwarteten Verhaltensweisen vermitteln ihnen das Gefühl dazuzugehören. Distanziertes oder ablehnendes Verhalten von Nachbar:innen spüren sie unmittelbar. Die Entwicklung eines befriedigenden Miteinanders in heterogener Nachbarschaft ist allerdings kein Selbstläufer. Es ist in langfristige Lernprozesse eingebunden, bei allen Beteiligten. Sie beginnen mit dem gegenseitigen Wahrnehmen und Erkennen sowie daraus entstehenden Grußritualen und Gesprächen bei Begegnungen, die schließlich zur Selbstverständlichkeit von Kontakten führen, auch zu gegenseitiger Hilfsbereitschaft und zu wachsendem Verständnis für herausfordernde Verhaltensweisen [29]. Eine wichtige Rolle spielen Schlüsselpersonen, die als Fürsprecher:innen Partei für Menschen mit schwerer Behinderung ergreifen. In einem Berliner Wohnprojekt hat z. B. der Hausmeister diese Rolle übernommen, mit positiven Auswirkungen auf das nachbarschaftliche Zusammenleben. In großen Wohnanlagen kann ein Siedlungsmanagement hilfreich sein, das die Belange aller Bewohner:innen im Blick hat und aus inklusiver Perspektive Nachbarschaft fördernde Aktivitäten initiiert. Bei herausfordernden Verhaltensweisen von Bewohner:innen in stadtteilintegrierten Wohngruppen sind Konzepte zur Entwicklung eines guten Verhältnisses zur Nachbarschaft unerlässlich. Begleitstudien zu inklusiven Wohnprojekten zeigen, dass das Zusammenleben von Menschen mit schwerer Behinderung und ihren Nachbar:innen gelingt, wenn die Wohnbedürfnisse beider Seiten Berücksichtigung finden, wenn die Mitarbeitenden in den Wohngruppen für sozialraumbezogene Aufgaben qualifiziert und die Gruppen in ein Unterstützung gebendes soziales Netzwerk eingebunden sind. „Ohne Netzwerke gerät eine kleine Wohneinrichtung in die Gefahr der sozialen Isolation.“ [30]

Soziale Einbindung

in die Gemeinde

Die soziale Einbindung von Menschen mit schwerer Behinderung in die Gemeinde wird gefördert, wenn sie in sozial geachteten Rollen wahrgenommen werden, die die Gemeinsamkeiten von Menschen mit und ohne Behinderung dokumentieren, z. B. als Nachbar:in, als Kund:in im Supermarkt, als Besucher:in öffentlicher Veranstaltungen. Die gegenseitige Annäherung gelingt am ehesten, wenn sie als Individuen wahrgenommen werden, individuell begleitet, und nicht als Bewohner:innen einer Einrichtung, meist in Gruppen auftretend [31].

Wie können die Wohnbedürfnisse und Teilhabewünsche von Menschen mit schwerer Behinderung ermittelt werden?

Leitprinzip

Personenzentrierung

Einblicke in den Wohnalltag von Menschen mit schwerer Behinderung belegen, dass ihre Spielräume für Selbstbestimmung vielerorts stark eingeschränkt sind. Individuelle Wohnbedürfnisse und Teilhabewünsche bleiben häufig unbeachtet, werden nicht erfragt. Darum ist die im BTHG verankerte Leitorientierung der Personenzentrierung, die das Individuum und seine persönlichen Wünsche und Interessen in den Mittelpunkt stellt, bei der Gestaltung von Unterstützungsarrangements von großer Bedeutung.

Wie aber lassen sich die Wohnbedürfnisse von Menschen ermitteln, die sich nicht oder nur sehr eingeschränkt verbal artikulieren können? In einem Forschungsprojekt in NRW wurden über Einzelfallstudien Antworten auf die Frage nach grundlegenden Bedürfnissen gefunden. Durch teilnehmende Beobachtungen in der Lebenswelt von Menschen mit schwerer Behinderung, einschließlich Videografie, sowie schriftliche Befragungen und Interviews mit professionellen und informellen Unterstützer:innen konnte eine Annäherung an die individuellen Bedürfnisse erfolgen. Die Ergebnisse wurden in zentralen Bedürfniskategorien gebündelt, die im Bereich des Wohnens besondere Relevanz haben [32]:

Bedürfniskategorien

Bedürfniskategorien

Ermittlung der Wohnbedürfnisse

und Teilhabewünsche

Deutlich sind die Gemeinsamkeiten mit den Bedürfnissen von Menschen ohne Behinderung. Ein wesentlicher Unterschied besteht darin, dass Menschen mit schwerer Behinderung ihre Befindlichkeiten und Bedürfnisse auf eine Weise äußern, die von ihrem Umfeld meist nicht unmittelbar verstanden wird. Die Annäherung an ihre persönlichen Vorstellungen von einem „guten“ Leben erfordert von allen Beteiligten, sich auf eine dialogische Beziehung mit ihnen einzulassen. Es gilt, sie zu befähigen, die eigenen Bedürfnisse zu erkennen und zu artikulieren und sich an der Umsetzung zu beteiligen. In einem weiteren Forschungsprojekt in NRW wurden mit Frauen und Männern mit schwerer Behinderung, die überwiegend langjährig in einer besonderen Wohneinrichtung leben, unterschiedliche Wege zur Ermittlung ihrer Wohnwünsche und Teilhabebedürfnisse erprobt [33]. Dabei kamen Methoden aus der Personenzentrierten Planung, der Unterstützten Kommunikation und der Biografiearbeit zur Anwendung. Beispielhaft seien die Persönliche Zukunftsplanung, Unterstützungskreise, Netzwerkanalysen und Sozialraumerschließung sowie Photovoice und Ich-Buch bzw. Lebensbuch genannt. Die Analyse und Auswertung hat erbracht, dass die Ermittlung der Wohnwünsche von Menschen, die sich nicht oder nur eingeschränkt verbal äußern können, ein „gemeinsamer Herstellungsprozess“ ist. Die Äußerung von Wünschen werde erst „durch das gemeinsame Handeln ermöglicht und dadurch, dass Wahlmöglichkeiten (wechselseitig) gedacht und erlebt werden können“ [34]. Dieser Prozess habe gegenüber den alltäglichen Abläufen in Wohneinrichtungen, bei denen es vor allem um die Sicherung des Unterstützungsbedarfs gehe und Wohnen nicht in seiner mehrdimensionalen Bedeutung erfasst werde, eine neue Qualität. Damit die Erkundung persönlicher Wünsche immer besser gelingt, ist es notwendig, die Förderung der kommunikativen Kompetenzen und die Partizipation von Menschen mit schwerer Behinderung in Einrichtungen und Diensten konzeptionell und strukturell zu verankern, das Personal entsprechend zu qualifizieren und Rahmenbedingungen vorzuhalten, die Raum zur Umsetzung dieses Anspruchs geben [35].

ICF-Orientierung

Die auf unterschiedliche Weise prozesshaft ermittelten Wohn- und Teilhabewünsche fließen in einem zweiten Schritt in die im BTHG geforderte Bedarfsfeststellung ein, die ausdrücklich die Partizipation des/der Leistungsberechtigten vorsieht. In den Bundesländern wurden unterschiedliche Instrumente zur Bedarfsermittlung entwickelt. Was sie eint, ist die gesetzlich vorgegebene Orientierung der Struktur des Instruments an der von der WHO vorgelegten Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit [36]. Ausgangspunkt der Bedarfsermittlung sind die persönlichen Wünsche und Interessen. Die zur Umsetzung erforderlichen Aktivitäten werden in neun Teilhabebereichen konkretisiert. In jedem Bereich werden relevante Kontextfaktoren in den Blick genommen, die die Umsetzung der Aktivitäten unterstützen oder behindern können. Daraus wird der jeweilige Unterstützungsbedarf abgeleitet.

Teilhabebereiche

Auf den Wohnalltag von Menschen mit schwerer Behinderung bezogen kann der Kern der Teilhabebereiche stichwortartig umrissen werden [37]:

Teilhabebereiche

Die konkrete Umsetzung muss jeweils individuell spezifiziert werden, der Zielsetzung der Eingliederungshilfe entsprechend, „die persönliche Entwicklung ganzheitlich zu fördern und die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft sowie eine möglichst selbständige und selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen oder zu erleichtern“ (§ 4, Abs. 1 SGB IX).

Kritik am Aktivitäts-

konzept der ICF

Im Fachdiskurs wird kritisiert, dass der Begriff der Teilhabe im Modell der WHO als Ergebnis einer Aktivität verstanden und die Selbstbestimmung des Individuums als wichtige Bedingung von Teilhabe vernachlässigt wird. Es wird für einen breiteren Teilhabebegriff plädiert, der mit der Eröffnung von Möglichkeitsräumen und damit verbundenen Wahlmöglichkeiten einhergeht. „Die Ansatzpunkte für eine Intervention entwickeln sich aus der Analyse der zur Verfügung stehenden Handlungsoptionen und orientieren sich nicht an zuvor festgelegten Teilhabeoptionen wie in der ICF.“ [38].

Zielperspektive

Lebensqualität

Als Orientierungshilfe für eine Teilhabeplanung, die über festgelegte Aktivitäten einer Person hinausgeht, und zur Einschätzung der Wirkung der Assistenzleistungen und Unterstützungsarrangements ist das Lebensqualität-Konzept geeignet. Das international anerkannte mehrdimensionale Modell integriert objektive Lebensbedingungen und subjektives Wohlbefinden unter Berücksichtigung der persönlichen Ziele und Wertvorstellungen (→ Theoretische Grundlagen: Lebensqualität). Es fragt nach dem physischen, sozialen, emotionalen und materiell bedingten Wohlbefinden unter den jeweils gegebenen Bedingungen, nach Möglichkeiten zur persönlichen Entwicklung und zur Selbstbestimmung sowie nach Schritten zur sozialen Inklusion im allgemeinen Leben und nach der Wahrung geltender Grundprinzipien im Bereich des Wohnens und der Rechte für Menschen mit Behinderung. Die nachfolgende Tabelle zeigt relevante Indikatoren im Überblick [39].

Dimensionen von Lebensqualität

Welche Chancen und Probleme ergeben sich aktuell?

Die aktuellen Entwicklungen im Feld der Behindertenhilfe eröffnen Menschen mit schwerer Behinderung neue Chancen zur bedürfnisorientierten Gestaltung ihres Alltags und zur Einbeziehung in die Gesellschaft:

Selbstbestimmte

Lebensführung

- Das BTHG stärkt das Recht auf eine möglichst selbstbestimmte Lebensführung im eigenen Wohnraum und im Sozialraum (§ 113 Abs. 1 SGB IX). Menschen mit schwerer Behinderung können in einem individuellen Empowermentprozess unter Einbindung ihrer persönlichen und sozialen Ressourcen Selbstbestimmungspotenziale entwickeln, die Einfluss auf die Gestaltung ihres Alltags nehmen. Um diesen Prozess in Gang zu setzen, ist es erforderlich, dass Mitarbeitende von Einrichtungen und Diensten ihre Sensibilität für die Bedürfnisse des Personenkreises schärfen und Möglichkeiten zur Entwicklung ihrer Fähigkeit zu selbstbestimmtem Handeln erschließen. So entstehen Pfade zur wirksamen Beteiligung von Menschen mit schwerer Behinderung an Prozessen, die positive Auswirkungen auf ihre Lebensqualität haben.

Ermittlung der Wohn-

und Teilhabewünsche

- Das Postulat der Personenzentrierung lenkt den Blick auf die individuellen Wohnbedürfnisse und Teilhabewünsche von Menschen mit schwerer Behinderung. Es ist ein Gegenpol zur lange Zeit vorherrschenden Einstellung „Wir wissen am besten, was gut für dich ist.“ Bereits erprobte Methoden wie die Persönliche Zukunftsplanung unterstützen die aktive Beteiligung der im Mittelpunkt stehenden Person am Findungsprozess. Unter Einbeziehung eines Unterstützungskreises wird gemeinsam der Frage nachgegangen, was der Person beim Wohnen wichtig ist, was sie zufrieden macht, was sie verändern möchte, welche Stärken sie hat und welche Schritte unternommen werden können, um ihren Zielen näher zu kommen [40].

Individuelle

Wohnsettings

- Das im BTHG verankerte Wunsch- und Wahlrecht ermöglicht Menschen mit schwerer Behinderung die Inanspruchnahme von Alternativen zu tradierten Wohnkonzepten mit Heimstrukturen. Damit wird der Mechanismus der Zuweisung zu Wohnformen nach dem Grad der Selbstständigkeit aufgebrochen. In vielen Bundesländern gibt es bereits Beispiele für individuelle Wohnsettings, die Menschen mit schwerer Behinderung mehr Selbstbestimmung und Teilhabe am Leben in der Gesellschaft ermöglichen. Solche Ansätze gilt es voranzutreiben und die dafür notwendigen Voraussetzungen in den Quartieren zu schaffen.

Teilhabe

im Quartier

- Die im BTHG mehrfach erfolgte Verknüpfung personenzentrierter Leistungen mit dem Sozialraum verweist darauf, dass es unter der Zielperspektive Inklusion nicht ausreicht, Wohnmöglichkeiten für Menschen mit schwerer Behinderung im Stadtviertel oder in der Gemeinde zu schaffen und sie bei der Bewältigung des Alltags zu unterstützen. Zu den Aufgaben der Assistenz gehört auch, sie bei der Wahrnehmung ihrer Rolle als Bürger:innen zu unterstützen. Es gilt, Brücken in die Gemeinde zu bauen, damit sie sich anerkannt und zugehörig fühlen. Durch Kooperation und Vernetzung mit lokalen Akteur:innen können Voraussetzungen für das Zusammenleben geschaffen werden, z. B. durch Kontakte zu Kirchengemeinden, Vereinen oder Nachbarschaftstreffs. So werden Begegnungen möglich, die die Akzeptanz des Personenkreises steigern können.

Probleme

Probleme entstehen, wenn gesetzlich verankerte Chancen zur Verbesserung der Lebenssituation unter bestimmten Bedingungen wieder eingeschränkt werden und die Teilhabe von Menschen mit schwerer Behinderung gefährden. Beispiele betreffen unter anderem die Differenzierung in qualitativ unterschiedliche Formen von Assistenz, die Finanzierung sozialraumorientierter Arbeit, die Wahl von innovativen Wohnformen und die Schnittstelle zwischen Eingliederungshilfe und Pflegeversicherung.

Qualitativ unterschiedliche

Formen von Assistenz

- Das BTHG unterscheidet zwischen unterstützender und qualifizierter Assistenz. Die unterstützende Assistenz umfasst die „vollständige und teilweise Übernahme von Handlungen zur Alltagsbewältigung sowie die Begleitung“, die qualifizierte Assistenz wird als „die Befähigung der Leistungsberechtigten zu einer eigenständigen Alltagsbewältigung“ mit „Anleitung und Übung“ definiert. Eine qualifizierte Assistenz wird nur bewilligt, wenn das Ziel der Befähigung erreicht werden kann (§ 78 SGB IX; § 113 SGB IX). Damit wird Teilhabe weiterhin an Selbstständigkeitsgrade und erreichte Förderziele geknüpft, was mancherorts dazu führt, dass Menschen mit schwerer Behinderung Teilhabeleistungen verwehrt und Pflegeleistungen für ausreichend erachtet werden.

Finanzierung fall-

unspezifischer Arbeit

- Im BTHG werden personenzentrierte Leistungen ausdrücklich mit dem Sozialraum verknüpft. So heißt es beispielsweise in § 113 Abs. 1 SGB IX, dass die Leistungsberechtigten zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum befähigt oder dabei unterstützt werden sollen. Fallunspezifische sozialraumbezogene Arbeit, die den Prozess der Inklusion von Menschen mit schwerer Behinderung im Quartier maßgeblich unterstützen kann, wird jedoch im System der Behindertenhilfe bislang nicht finanziert. Eine aktive Beteiligung an Entwicklungsprozessen in den Quartieren bleibt somit weitgehend dem Engagement von Einrichtungen und Diensten überlassen.

Mehrkostenvorbehalt

- Obwohl im BTHG festgeschrieben ist, dass auf Wunsch der Leistungsberechtigten die Unterstützung außerhalb besonderer Wohnformen Vorrang haben soll, sind innovative individuell passende Wohnarrangements außerhalb besonderer Wohnformen wegen des in § 104 Abs. 2 SGB IX festgelegten Mehrkostenvorbehalts für Menschen mit schwerer Behinderung kaum realisierbar.

Schnittstelle Eingliederungshilfe /

Pflegeversicherung

- Der komplexe Pflege- und Unterstützungsbedarf von Menschen mit schwerer Behinderung erfordert Leistungen von Eingliederungshilfe und Pflegeversicherung. Die Schnittstelle zwischen beiden Systemen ist jedoch nach wie vor gesetzlich ungeklärt. Der um einzelne Teilhabeaspekte erweiterte Pflegebedürftigkeitsbegriff der Pflegeversicherung erleichtert fiskalisch begründete Verschiebungen von pflegebedürftigen Menschen mit schwerer Behinderung ins Pflegesystem. Die Folge sind erhebliche Einschränkungen ihrer Teilhabechancen: „Pädagogische bzw. teilhabeorientierte Zielsetzungen fehlen, z. B. die Förderung der individuellen Entwicklung und der Fähigkeit zur Selbstbestimmung im Sinne von Empowerment sowie die soziale Einbindung in die Gemeinde im Zeichen von Inklusion und Partizipation. Kompensatorische Hilfen überwiegen.“ [41]

Was ist notwendig, damit Partizipation und Inklusion zum Gestaltungsprinzip im Bereich des Wohnens von Menschen mit schwerer Behinderung wird?

Die soziale Einbindung von Menschen mit schwerer Behinderung in die Gemeinde erfordert Unterstützungssysteme, die den spezifischen Bedarfen dieses Personenkreises gerecht werden und ein Höchstmaß an Entwicklungs- und Teilhabechancen bieten. Grundlegende Voraussetzung für die Entwicklung von Alternativen zur bisherigen Versorgungspraxis ist die Anerkennung von Menschen mit schwerer Behinderung als gleichwertige Bürger:innen der Gesellschaft, die ein Recht auf Teilhabe am Leben in der Gesellschaft haben. Vor diesem Hintergrund ist Inklusion kein fernes Ziel, sondern ein Gestaltungsprinzip für die Entwicklung von Unterstützungssystemen in allen Lebensbereichen und allen Lebensphasen.

Die folgenden Empfehlungen nehmen Bezug auf die „Standards zur Teilhabe von Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung und komplexem Unterstützungsbedarf“, die der Fachverband DHG (Deutsche Heilpädagogische Gesellschaft) erarbeitet und veröffentlicht hat [42].

Hohe Professionalität

der Fachleistungen

- Bei komplexen Bedarfslagen ist eine hohe Professionalität der Fachleistungen zu gewährleisten. Darum darf die Bewilligung einer qualifizierten Assistenz für Menschen mit schwerer Behinderung nicht an das Erreichen von Befähigungszielen gekoppelt werden. Sie muss – unter Berücksichtigung des gewünschten Lebensstils – person- und kontextbezogen gestaltet werden. Eine lediglich unterstützende Assistenz durch vollständige oder teilweise Übernahme von Handlungen zur Alltagsbewältigung und die Begleitung wird den komplexen Anforderungen nicht gerecht. Bei Menschen mit schwerer mehrfacher Behinderung oder erheblich herausfordernden Verhaltensweisen ist auch bei scheinbar niedrigschwelligen Assistenzleistungen wie die Begleitung bei Freizeitaktivitäten, beim Einkaufen oder bei Arztbesuchen eine qualifizierte Unterstützung unabdingbar.

Qualifizierung der

Mitarbeitenden

- Die spezifischen Anforderungen an die Arbeit mit Menschen mit schwerer Behinderung sollten Gegenstand der Ausbildung der Mitarbeitenden sein. Neben fachlichen und methodischen Kompetenzen sowie der Fähigkeit zur Reflexion der eigenen Tätigkeit sind insbesondere das Menschenbild, persönliche Haltungen und die Beziehungsfähigkeit von besonderer Relevanz. Grundlegend ist die Einnahme einer assistierenden Rolle, die die individuellen Bedürfnisse und Emotionen wahrnimmt und zum Ausgangspunkt des professionellen Handelns macht. Zur fachlichen Begleitung der Mitarbeitenden sind Beratung und Supervision sowie regelmäßige Fortbildungsangebote zu spezifischen Fragestellungen vorzuhalten, z. B. zum Erkennen und Interpretieren von individuellen Äußerungsformen. Methoden der unterstützten Kommunikation und der Biografiearbeit sollten selbstverständlicher Bestandteil des professionellen Know-How sein.

Sicherung gegen Fremdbestim-

mung und Machtmissbrauch

- Angesichts der hohen Abhängigkeit von Menschen mit schwerer Behinderung sind auf unterschiedlichen Ebenen Maßnahmen zur Prävention von Fremdbestimmung und Machtmissbrauch vorzusehen: „Assistenzdienste benötigen systemische Sicherungen gegen Fremdbestimmung auf einer ethischen Grundlage der Achtsamkeit, konkretisiert in einem Leitbild, in Haltungen und einer Arbeitskultur, in Angeboten von Fortbildung, kollegialer Beratung, Supervision sowie Konzeptionen zur Gewaltprävention und zum Konfliktmanagement. Gerade in eng strukturierten Wohn- und Unterstützungsformen bedarf es strukturell gesicherter Prozesse für Transparenz, Reflexion und Legitimation von Maßnahmen wie z. B. bei pflegeintensiver Unterstützung (Einschränkungen von Privatsphäre, Verweigerung von Pflegemaßnahmen, Umsetzung von Pflegestandards), bei Erstellung und Aufrechterhalten sozialer Regeln (Reaktionen auf herausforderndes Verhalten, Zusammenleben in der Gruppe, Verhalten in der Öffentlichkeit) oder in der strukturierten Intensivbetreuung.“ [43]. Konzeptionelle und personelle Vorkehrungen sowie klare Verfahrensregelungen sind insbesondere in der Arbeit mit Menschen, die sich selbst oder andere gefährden, zu treffen. Ziel ist eine Arbeitskultur, die freiheitseinschränkende Maßnahmen zu vermeiden sucht und Alternativen zum Umgang mit dem Personenkreis in kritischen Situationen entwickelt, die mit möglichst geringen Beschränkungen einhergehen.

Kooperation der Fachkräfte

aus Pädagogik und Pflege

- Pädagogik und Pflege tragen gemeinsam zur Verwirklichung von Teilhabe und weitgehender Selbstbestimmung von Menschen mit schwerer Behinderung bei. So stärkt z. B. die Integration pädagogischer/andragogischer Handlungsansätze in alltägliche Pflegeprozesse durch Förderung der Wahrnehmung und der Kommunikation sowie der Selbstständigkeit und der Mobilität die Voraussetzungen für vermehrte Teilhabe. Perspektivisch sind Unterstützungsstrukturen und Konzepte zu entwickeln, die die Leistungen beider Systeme miteinander verbinden. Beispielhaft seien integrierte Settings genannt, in denen Fachkräfte aus Pädagogik und Pflege in einem Dienst fachübergreifend zusammenarbeiten und situationsbezogen auch Aufgaben der jeweils anderen Profession übernehmen. Manche Anbieter der Eingliederungshilfe machen gute Erfahrungen mit einem eigenen Pflegedienst, andere kooperieren mit externen Pflegediensten.

Neuausrichtung der

Wohnangebote

- Tradierte institutionelle Strukturen sollen abgebaut und vielfältige teilhabeorientierte Wohn- und Unterstützungsarrangements geschaffen werden, die – ausgestattet mit den notwendigen personellen und materiellen Rahmenbedingungen – auch Menschen mit schwerer Behinderung ein selbstbestimmtes Leben inmitten der Gemeinde sichern. Beispielhaft seien individuell passende kleine Wohnformen in regionalen Verbundsystemen und/oder in Quartieren mit inklusiven Strukturen genannt. Die Realisierung erfordert Finanzierungsmodelle, die – unabhängig von der Wohnform – eine bedarfsdeckende Kombination der Leistungen nach SGB IX, SGB XI und SGB V ermöglichen, z. B. in Form eines Persönlichen Budgets, ohne Kostenvorbehalt. Kooperationen von Akteuren der Behindertenhilfe mit Wohnungsbaugesellschaften tragen dazu bei, dass bereits bei der Planung von Bauprojekten alternative Wohnmodelle für Menschen mit schwerer Behinderung einbezogen werden können, die Individualität, Leben in Gemeinschaft und Einbindung ins Wohnquartier gewährleisten. Je nach Art des Unterstützungsbedarfs können technische Assistenzsysteme (Ambient Assisted Living) in die Wohnbereiche integriert werden, die Alltagstätigkeiten erleichtern oder übernehmen.

Erweiterung des

sozialen Netzwerks

- Da das soziale Netzwerk von Menschen schwerer Behinderung meist auf Angehörige und professionell Tätige beschränkt ist, gilt es, im Sozialraum Gelegenheiten für neue Kontakte zu finden oder zu schaffen, die ggf. zu verlässlichen Beziehungen führen. So können z. B. ehrenamtlich Engagierte durch die Begleitung von Menschen mit schwerer Behinderung im Quartier soziale Ressourcen erschließen und bestehenden Vorurteilen entgegenwirken.

Sozialraumorientierung:

Kooperations- und

Vernetzungsstrukturen

- Im Zeichen von Inklusion sind Anbieter von Einrichtungen und Diensten im Bereich des Wohnens aufgefordert, auf struktureller, konzeptioneller und personeller Ebene sozialraumbezogenes Denken und Handeln zu integrieren und sich als Akteure im Sozialraum zu profilieren. Orientierungsrahmen ist das Fachkonzept Sozialraumorientierung, das fallspezifische, fallübergreifende und fallunspezifische Arbeit umfasst (→ Theoretische Grundlagen: Sozialraumorientierung). Mitarbeitende sollten entsprechend qualifiziert werden und ihre Aktivitäten für die Belange von Menschen mit schwerer Behinderung anpassen. So können z. B. bereits erprobte Methoden wie Netzwerkkarten und Nadelmethoden oder Instrumente wie der „Index für Inklusion zum Wohnen in der Gemeinde“ [44] für den Personenkreis nutzbar gemacht werden. Kleinräumige Sozialraumanalysen, die sich nicht auf sozialstatistische und versorgungsstrukturelle Daten beschränken, sondern durch Quartiersbegehungen und Gespräche mit lokalen Akteur:innen auch individuelle Einschätzungen einbeziehen, geben Aufschluss über die Potenziale eines Quartiers zur Entwicklung von zielgruppenübergreifenden Kooperations- und Vernetzungsstrukturen sowie Hinweise auf Bedarfe der Bevölkerung. Für die soziale Einbindung von Menschen mit schwerer Behinderung kann die Kooperation von Mitarbeitenden der Behindertenhilfe mit lokalen Akteur:innen den Boden bereiten, indem Ressourcen, die das Stadtviertel oder die Gemeinde bietet, erschlossen und inklusive Prozesse vor Ort initiiert, unterstützt und begleitet werden.

Beteiligung an lokalen

Entwicklungsprozessen

- Quartiersentwicklungsprojekte stellen sich der Herausforderung, Quartiere so zu gestalten, dass alle dort gut leben können: Junge und alte Menschen, Menschen mit und ohne Behinderung, Familien, Alleinerziehende, Alleinlebende, Menschen mit und ohne Zuwanderungsgeschichte, Menschen mit unterschiedlichem sozio-ökonomischem Status. Akteur:innen der Behindertenhilfe sollten sich von Anfang an aktiv an den Prozessen beteiligen und sich für die spezifischen Bedarfe und Interessen von Menschen mit schwerer Behinderung beim Wohnen und Leben im Quartier einsetzen. Eigene quartiersbezogene Angebote sollten zielgruppenübergreifend gestaltet sein, damit sie von allen genutzt werden können, z. B. Assistenz- und Pflegedienste oder ein Treffpunkt-Café. Die Pläne zur inklusiven Gestaltung des Quartiers werden von den Quartiersbewohner:innen gemeinsam entwickelt. In diesem Prozess kann Sensibilität für die Rechte und die spezifischen Bedarfe von Menschen mit schwerer Behinderung geweckt und – i. S. von „enabling community“ – grundlegendes Wissen zum besseren Verständnis und zur Unterstützung dieses Personenkreises vermittelt werden.

Regionale

Unterstützungsstrukturen

- Unerlässlich für das Wohnen und Leben in der Gemeinde sind örtliche Gesundheitsdienste, die den spezifischen therapeutischen, psycho-sozialen und medizinischen Bedarfen von Menschen mit schwerer Behinderung Rechnung tragen. Darum sind im Rahmen der kommunalen Teilhabeplanung regionale multiprofessionelle Unterstützungsstrukturen für die Betroffenen und die sie begleitenden Fachkräfte aufzubauen und die Mitarbeitenden bestehender allgemein zugänglicher gesundheitsbezogener Dienste für den Umgang mit Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen und schwerer Behinderung zu qualifizieren.

Eine neue Kultur des

Zusammenlebens

- Im Zeichen der UN-BRK sind Gemeinwesen so zu gestalten, dass jeder willkommen ist und die Unterstützung erhält, die er zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft braucht. Vor diesem Hintergrund ist Inklusion nicht nur ein strukturelles Merkmal, sondern Ausdruck für eine neue Kultur des Zusammenlebens. „Das Fundament ist eine Haltung, die die Gleichwertigkeit jedes Menschen anerkennt, Verschiedenheit wertschätzt, die Vielfalt von Lebensformen bejaht und auf die Solidarität der Gemeinschaft baut. Indikator für den Fortschritt des Inklusionsprozesses ist die soziale Einbindung von Menschen mit schwerer Behinderung.“ [45]

Quellen

- [1] Hasse 2018, S. 4 [2] vgl. Andritzky & Wenz-Gahler 1979 [3] vgl. Seifert 1997; Seifert & Metzler 2023 [4] vgl. BMAS 2013 [5] Seifert 2022, S. 414 [6] vgl. Seifert 2010b [7] Seifert 2006, S. 379 [8] Schädler & Reichstein 2018, S. 116 [9] Seifert 2016a, S. 57 [10] ebd. [11] vgl. Seifert et al. 2001; Seifert 2002 [12] Seifert et al. 2001 [13] ebd. S. 181 [14] ebd. S. 182 [15] ebd. S. 208 [16] ebd. S. 255 [17] ebd. S. 211 [18] ebd. S. 214 [19] ebd. S. 187 [20] ebd. S. 272 [21] ebd. S. 228 [22] ebd. S. 265 [23] vgl. Seifert 2009 [24] DHG 2021, S. 19 [25] ebd. S. 38 [26] Bradl 2010, S. 48 [27] DHG 2021, S. 20 [28] Seifert 2010a, S. 389 [29] vgl. Hahn et al. 2004 [30] ebd. S.438 [31] vgl. Seifert 2016b [32] vgl. Dins et al. 2022 [33] vgl. Tiesmeyer & Koch 2022 [34] Bössing & Tiesmeyer 2022, S. 254 [35] vgl. DHG 2021, S. 20 [36] ICF; vgl. DIMDI 2005 [37] vgl. DHG 2021, S. 17f. [38] Bartelheimer et al. 2022, S. 19 [39] DHG 2021, S. 112f. [40] vgl. Doose 2012 [41] DHG 2021, S. 52 [42] DHG 2021 [43] ebd. S. 40 [44] vgl. Buckenmaier et al. 2016 [45] Seifert 2022, S. 404

Literatur

Literatur

Andritzky, M. & Wenz-Gahler, I. (1979): Wohnbedürfnisse. In: Andritzky, M. & Selle, G. (Hg.): Lernbereich Wohnen. Didaktisches Sachbuch zur Wohnumwelt vom Kinderzimmer bis zur Stadt. Historische Wohnweisen – Politisch-ökonomische Bedingungen – Wohnraum und Wohnung – Wohnverhalten. 2 Bände. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag , S. 104–141.

Bartelheimer, P.; Behrisch, B.; Daßler, H.; Dobslaw, G.; Henke, J. & Schäfers, M. (2022): Der Teilhabebegriff in der Behindertenhilfe oder: „Ich muss noch einen Hilfeplan schreiben“. In: Teilhabe, 61 (1), S. 14–21.

Bössing, C. & Tiesmeyer, K. (2022): Wunschäußerung als gemeinsamer Herstellungsprozess – übergreifende Auswertung. In: Tiesmeyer, K. & Koch, F. (Hg.): Wohnwunschermittlung bei Menschen mit Komplexer Behinderung. Wahlmöglichkeiten sichern. Stuttgart: Kohlhammer, S. 231–256.

Buckenmaier, S.; Terfloth, K.; Niehoff, U. & Klauß, Th. (2016): „Wer, wie, was? Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm!“. Der Index für Inklusion zum Wohnen in der Gemeinde als Instrument. In: Terfloth, K.; Niehoff, U.; Klauß, Th. & Buckenmaier, S. (Hg.): Inklusion – Wohnen – Sozialraum. Grundlagen des Index für Inklusion zum Wohnen in der Gemeinde. Marburg: Lebenshilfe-Verlag, S. 163–176.

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) (Hg.) (2013): Teilhabebericht der Bundesregierung über die Lebenslagen von Menschen mit Beeinträchtigungen. Teilhabe – Beeinträchtigung – Behinderung. Berlin. [Zugriff am 05.02.2023]

con_sens (2022): BAGüS-Kennnzahlenvergleich Eingliederungshilfe 2022. Berichtsjahr 2020. Hg.: BAGüS. Münster. [Zugriff am 05.02.2023]

Deutsche Heilpädagogische Gesellschaft (DHG) (2021): Standards zur Teilhabe von Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung und komplexem Unterstützungsbedarf. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.

DIMDI – Deutsches Institut für medizinische Dokumentation und Information (Hg.) (2005): Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF). Genf: World Health Organization. [Zugriff am 05.02.2023}

Dins, T.; Smeets, St. & Keeley, C. (2022): Bedürfnisse im Leben von Menschen mit komplexer Behinderung. In: Tiesmeyer, K. & Koch, F. (Hg.): Wohnwunschermittlung bei Menschen mit Komplexer Behinderung. Wahlmöglichkeiten sichern. Stuttgart: Kohlhammer, S. 66–75.

Doose, St. (2012): Zukunft gestalten – Hilfe planen. Methoden einer individuellen Hilfe- und Persönlichen Zukunftsplanung. In: Maier-Michalitsch, N. J. & Grunick, G. (Hg.): Leben pur – Wohnen. Erwachsenwerden und Zukunft gestalten mit schwerer Behinderung. Düsseldorf: Verlag Selbstbestimmtes Leben, S. 53–71.

Hahn, M. Th.; Fischer, U.; Klingmüller, B.; Lindmeier, Ch.; Reimann, B.; Richardt, M. & Seifert, M. (Hg.) (2004): Warum sollen sie nicht mit uns leben? Stadtteilintegriertes Wohnen von Erwachsenen mit schwerer geistiger Behinderung und ihre Situation in Wohnheimen. Reutlingen: Diakonie-Verlag.

Hasse, J. (2018): Was bedeutet es, zu wohnen? In: APuZ – Aus Politik und Zeitgeschichte, 68 (25-26), S. 4–8. [Zugriff am 05.02.2023]

Seifert, M. (1997): Lebensqualität und Wohnen bei schwerer geistiger Behinderung. Theorie und Praxis. Reutlingen: Diakonie-Verlag.

Seifert, M. (2002): Menschen mit schwerer Behinderung in Heimen. Ergebnisse der Kölner Lebensqualität-Studie. In: Geistige Behinderung, 41 (3), 202-222.

Seifert, M. (2006): Pädagogik im Bereich des Wohnens. In: Wüllenweber, E.; Theunissen, G. & Mühl, H. (Hg.): Pädagogik bei geistigen Behinderungen. Ein Lehrbuch für Studium und Praxis. Stuttgart: Kohlhammer, S. 376–393.

Seifert, M. (2009): Selbstbestimmung und Fürsorge im Hinblick auf Menschen mit besonderen Bedarfen. In: Teilhabe, 48 (3), S. 122–128. [Zugriff am 05.02.2023]

Seifert, M. (2010a): Chancen für Menschen mit komplexen Bedarfslagen durch die UN-Behindertenrechtskonvention?! In: Behindertenpädagogik, 49 (4), S. 384–399.

Seifert, M. (2010b): Kundenstudie. Bedarf an Dienstleistungen zur Unterstützung des Wohnens von Menschen mit Behinderung. Berlin: Rhombos-Verlag.

Seifert, M. (2016a): Individuelle Lebensqualität im Bereich des Wohnens unter inklusiven Bedingungen. In: Terfloth, K.; Niehoff, U.; Klauß, Th. & Buckenmaier, S. (Hg.): Inklusion – Wohnen – Sozialraum. Grundlagen des Index für Inklusion zum Wohnen in der Gemeinde. Marburg: Lebenshilfe-Verlag, S. 52–63.

Seifert, M. (2016b): Wohnen von Menschen mit komplexem Unterstützungsbedarf. In: Theunissen, G. & Kulig, W. (Hg.): Inklusives Wohnen. Bestandsaufnahme, Best Practice von Wohnprojekten für Erwachsene mit Behinderung in Deutschland. Stuttgart: Fraunhofer IRB Verlag, S. 65–81.

Seifert, M. (2022): Familie: Inklusion, Behinderung und Hilfesysteme. In: Schierbaum, A. & Ecarius, J. (Hg.): Handbuch Familie. Band II: Erziehung, Bildung und pädagogische Arbeitsfelder. 2. Aufl. Wiesbaden: Springer VS, S. 403–421.

Seifert, M.; Fornefeld, B. & Koenig, P. (2001): Zielperspektive Lebensqualität. Eine Studie zur Lebenssituation von Menschen mit schwerer Behinderung im Heim. Bielefeld: Bethel-Verlag.

Seifert, M. & Metzler, H. (2023): Entwicklung und Stand der Forschung zum unterstützten Wohnen von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung in Deutschland. In: Dieckmann, F. Heddergott Th. & Thimm, A. (Hg.): Unterstütztes Wohnen und Teilhabe. Erkenntnisse und Perspektiven der Forschung zu Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung. Wiesbaden: Springer VS. (im Druck)

Tiesmeyer, K. & Koch, F. (Hg.) (2022): Wohnwunschermittlung bei Menschen mit Komplexer Behinderung. Wahlmöglichkeiten sichern. Stuttgart: Kohlhammer.

siehe auch

Filme & Tondokumente